摘要:本文是一篇菲利普·马岱克(Philippe Madec,法国国家建筑师)与米歇尔·高哈汝的访谈录,是一次建筑师与风景园林师关于设计理念思想火花的碰撞。其中高哈汝阐述了场地、地平线等一系列概念,强调景观的演变过程,指明了空间的渗透能力及空间之间的联盟关系。

关键词:风景园林;场地;地平线;空间;几何学;时间;景观联盟

Abstract:The Architect, Philippe Madec, interviewed the great landscape architecture Michel Corajound. The interview is a violent conflict about their design theory. It focus on a series of concepts such as place, horizon, ect. Corajoud emphasized the evolution of the landscape, pointed out that the space itself had the ability to penetrate and alliance with each other.

Key words: ground; Summary; horizon; space; geometry; time; landscape alliance

菲利普·马岱克:你曾经说过:“景观设计要遵循三个原则:就是场地、场地还是场地。”

我想,你所说的场地不应该狭隘地理解为地理学、地形学或生态学吧。也不应该缩减为可以看到或者感觉到的那些场地。就其整体意义而言,它似乎包含了世界的方方面面。

米歇尔·高哈汝:在这里,我应该澄清这个长期以来模棱两可的观点,它使人误以为一切都包含在场地之中。如果这样理解的话,似乎我只要阐明场地一词的涵义就足够了,似乎我在设计和造型工作中可以走捷径一样。我的一些作品备受某些人的批评,尤其是在里昂市做的那些项目中,他们指责我的干预行动微乎其微,认为我不过是指明了场地的潜能,似乎我也满足于仅仅记录场地的潜在资源而已。我请大家摆脱这种含糊不清的观点。作为风景园林师,他具备能预见场地变化的有利条件,因此他有着与众不同的观察场地的眼光。他运用其所有的知识和经验,能够从一开始就明确了改造空间的过程。而在相同的空间中,以科学家的眼光并不能介入空间,即使他掌握丰富的信息,却不能观察到空间的改变方式。然而作为风景园林师,他在具备各种知识的同时,又具备敏锐的观察力和对变化机理的了解。尽管说园林景观设计的原则是场地、场地还是场地,但是,当一个人的眼光本身并不具备一种预知的能力的话,那么他也就无从知晓如何改变场地了。

菲利普·马岱克:就像发现一样,其实眼光本身就是设计了。坚信这一点,是否会帮助你更好地理解场地的概念?反之,既然知道自己的眼光会改变场地,那么你没设想过要稍微控制一下你的眼光吗?或者说你有没有随时提醒自己?还是说你认为改造场地是自然而然的事情?

米歇尔·高哈汝:因为经常要与景观打交道,所以我意识到景观是在不断演变的,而我必须融入其中。人们委托我做的设计改造工作,实际上加快了景观的演变进程。有时候这也是一种误导。场地都具有某种动力,但有待于设计调整。严格意义上讲,我不是进入空间,而是进入一种演变过程。景观整治存在着彼此对立的两种态度:要么终止原有的景观演变方式,并以一个新的演变方式,即设计方案去替代它;要么投入原有的景观演变之中,那么新的场地推动力将充分包含原有的演变动力。由此,我经常会联想到一副对话情景,三、四个人正在某个地方交谈,而你想加入到他们的谈话中,你有两种方式可以选择:要么你认真倾听他们的谈话内容,然后切入他们的话题;要么你打断原来的交谈,再强加进你自己的话题。

菲利普·马岱克:在规划设计中是如何认识场地的演变的呢?又是什么因素促使我们做出中断或者融入原有演变的决定呢?

米歇尔·高哈汝:这种决定并不是事先做出来的,它只能在伏案工作的过程中产生。当规划设计工作接近尾声,你才会真正知道自己都改造了些什么。设计方案是经过一系列的决定而产生的,事先我并没有任何偏好。近年来,我越来越倾向于用简约的方法去改造空间。事实上并没有“一无是处”的空间,即使那些遭到过多次矫揉造作般改造的、被认为是毫无特点的空间,也同样在演变,同样拥有某种动力。即使那些最低劣的空间,只要有兴趣,你就会发现,它在某种程度上也可能具有一些积极的方面。现在我特别关注场地,而几年前并非如此。

我还有另一个观点要加以阐明,在委托我整治的空间中,我所关注的不仅仅是空间本身,而是该空间与周边空间之间的联系。这就是我所说的“地平线”的概念:每个空间以某种方式转换到邻里空间,再以某种方式转换到下一个邻里空间,这样由近至远,逐渐抵达我所说的地平线。我所说的地平线,其实就是景观联盟的概念。这就是说景观元素固然重要,但更重要的还是景观元素所具有的扩散能力,它们以某种方式与邻里空间共同存在、同被欣赏,就像与邻里空间签订了某种协约一样。

菲利普·马岱克:一个场所的地平线,似乎指的是该场所超越自身的能力……

米歇尔·高哈汝:设想以本空间作为出发点,它与随后的空间依次连接,这样就产生了地平线的概念。可以说,没有地平线就没有景观。显然,当天与地交汇成一线之时,眼前就会出现真正的地平线,出现真正的景观。但是,即使我们看不见天与地的真实相连,也可以先假设存在着天与地的接触,因为空间是一个接一个地相互连接着,这种递变的方式使得这个地平线之外,还存在着其他的地平线,直到产生真正的地平线。总之,我对融入景观之中的态度,使我所看到的一切景物都属于一个彼此紧密相连的体系,也正是这个体系把景观与实体世界区分开来。连接两个实体的“契约”关系,就像这盒火柴和这包香烟一样,相对来说是很微弱的。要点燃香烟,就需要火柴,这两个实体因此而联系在一起,但我完全可以把火柴换成打火机。然而在景观中就不那么简单了,如果我们去掉了一些景物,就可能会在多个层面上影响到原先错综复杂、彼此连接的联盟体系。

菲利普·马岱克:都是哪些层面呢?是由于社会现实、生态学、空间引力,还是由于某种神秘的力量,将许多场所连在了一起,使得地平线得以超越自身?

米歇尔·高哈汝:包括所有这些因素,既有可见的、有形的和空间秩序的真实地平线,也有精神和文化上的虚幻地平线,后者同样可以将空间彼此相连。这又引出了下面的问题:怎样整治那些我们很陌生的场地呢?必须将感受和感知尽快汇集起来,从而能够正确地整治空间。在设计之初我们总有强烈的求知欲望,就是因为我们必须了解情况才能对场所采取行动。

菲利普·马岱克:设计过程决定一切,这取决于你的开放度以及接受各种信息的能力。你认为是否存在与完全开放的思路相对立的设计方法?是否存在与归纳真实场地相反的设计方法呢?

米歇尔·高哈汝:这样的案例现在俯拾皆是。人们通常将场地仅仅看作是一种界面、一种中性的载体而已,在场所上可以布置很个性化、很主观的景物。有些人想对空间品头论足,一旦给予他们一块场地,他们就将该场地与其主观意愿相重叠。对他们来说,场地处在被动的地位,仅仅适合承载人们的某种意图或固有的思想体系。这类设计方法或许能够产生很奇妙的景物,然而这些景物总是与周围环境格格不入,总是孤立的实体。

菲利普·马岱克:当你观察场地时,始终有改造它的欲望吗?

米歇尔·高哈汝:这是一个前提条件。应该努力把场地所有的情况都联系起来,将场所的重要特征加以收集、转移以利于形成场地新的用途。我与其他设计师最根本的差别,在于我变得小心谨慎。我意识到“嫁接景观”其实并不容易,因为场所中嫁接的景观如果与周围的景物不相协调,那么嫁接就难以成功,就必然遭到谴责。

菲利普·马岱克:你指的是空间呢,还是实体本身?

米歇尔·高哈汝:万事皆如此。假如你不了解土质和气候特征,假如你选错了树木,假如你没能备好土壤,假如你没有考虑朝向,那么你加入的空间将会遭到排斥而不是融合。就景观而言,所有元素都是相互关联的,如果你对此不了解,你就会破坏各元素之间的相互连接。假如你涉及的是非自然环境,那么这种影响还不很严重,不过是原有环境的消失而已。但对于一个以生物为核心的自然环境来说,你就必须小心谨慎了,否则,你所做的“嫁接”就无法成活,就会遭到排斥。当你看到许多建筑师在设计中从来不考虑朝向时,你一定会感到吃惊吧!事实上,朝向是真正起到决定性作用的因素。当你置身于场所中,你的身体寻找的首先便是朝向,要么向阳,要么背阴。

菲利普·马岱克:你认为阳光是景观整治的一种手段,刚才你还提到了生物,以及几何学等等。你是怎么看待、又是怎么运用这些手段的呢?

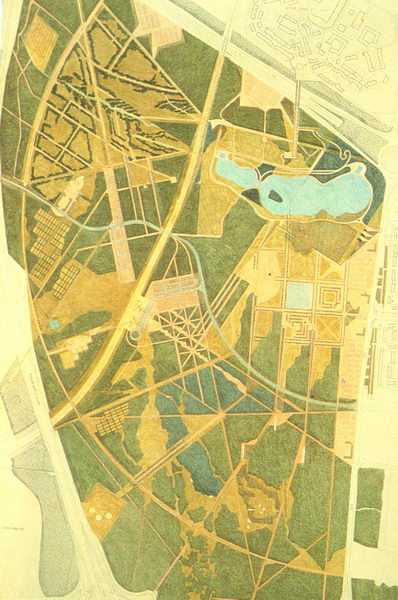

米歇尔·高哈汝:我并不知道。我们无法预先设想采取某种手段,这有赖于你所要介入的空间。对我们来说,并没有特殊的方式,只是有些手段更常用一些。比如生物,成为风景园林师的文化。当然,风景园林师可以胜任无生命的土地整治工作。过去我和建筑师西里阿尼(Hanri Ciriani)合作时,当时我觉得我们可以采取特定的方式,快速高效地进行整治工作。然而,当我频繁地接触有生命的环境时,我的观点被迫发生很大转变。以前我没有时间的概念,也没有产生疑问的意识,对时间性一无所知。可是,在苏赛公园(Parc du Sausset)(这个项目上,我和克莱尔(Claire Corajoud,米歇尔·高哈汝夫人)一起工作,十多年来我们在公园中不断地种树。图1 苏赛公园总平面图)现在公园里到处都是野兔,在啃咬着我们的森林。出于政治原因,政客们没有采取任何措施。生态学者不让我们杀害这些野兔,他们认为由于戴高乐机场的缘故,使得这个巴黎北部平原地区存在着生态不平衡,野兔的蔓延只是暂时的,三、四年后出现捕食动物时,问题就迎刃而解了。问题是只要三、四年的工夫,森林就会被野兔吃光了。(图2 苏赛公园)你看,我不是完全孤立的,别人可以坚决果断地修改我的工作,而我却不能主宰自己的设计。野兔明天不会攻击一座建筑物吧?至少不那么容易。

图1 苏赛公园总平面图

图2 苏赛公园

菲利普·马岱克:就时间而言,除了这种灾害之外,当你意识到时间因素已经出现时,你是否寻求与其相融合?

米歇尔·高哈汝:从根本上来说,这取决于我的工作方法。树木是不会产生惧怕的。它不断地分杈、扩展,不停地生长,其扩展能力来自它本身的分枝系统,它与相邻的树木生长在一起。当你看着一片树丛时,你可以盯着一棵树,设想把它与背景树相分离,道出树木名称和细部特征,甚至还可以把它画下来,或者更加仔细地去了解它。然后,当你不再看它时,它便回到背景树丛中,回归原处。树木不具备抵抗能力,而且已经和背景融为一体了,因为它的外形不是闭合的,而是开放的,是向外扩展的,树木能够和其他形状彼此融合在一起。对于那些具有抵抗能力的实体而言,情况就完全不同了,我们难以使它们再回到原先的背景之中。然而在景观中,人们可以借口与周围环境之间建立多重联系,从而使一些融于背景中的景物前移或者后退。

菲利普·马岱克:谈到几何学和时间的问题,你是借助树木而不是设计图来回答的,或者说你谈论的是生物的空间形态,而不是生物的分布状况。这是有别于建筑师的根本之处。苏赛公园与丢勒里花园(Jardin des Tuileries)不同,原先并不存在几何关系。当你面对一个广袤的空间,在规划中你是如何把握的?是借助几何图形,还是对一大片树林,对场地边界的重要性,或者对其他的多变性,比如高速公路的一种肯定呢?

米歇尔·高哈汝:所有这些要素不能在同一个层面上出现。当你面对场地时,你要考虑的肯定是体量、连接或者推翻等概念。但是当你置身场地中时,你还不能做出决定,因为有大量的信息在困扰着你,你要先将这些信息加以分解。

菲利普·马岱克:一旦沉浸在场地中,你就必须专心思考场地,是这个意思吗?

米歇尔·高哈汝:当你回到设计中时,你可以采用抽象的方式进行场地整治。显然,风景园林师面对的困难更大,因为我们所看到的一切,都是难以捉摸、别别扭扭、缺乏条理和时过境迁的。几何学因而显得很重要,因为它使我们几乎能够抓住各个方面的问题,能够感受到空间的最大尺度,使我们明了怎样能够领会场所。在某种程度上,几何学可以看作是最基本的准则。

菲利普·马岱克:这里所说的几何是一种衡量的工具,而不是形式主义。

米歇尔·高哈汝:把几何学作为衡量的工具是错误的,我早期的设计就明显犯了这种错误。也就是说,我原本用于领会空间的那些工具,反而成为设计的主导。现在我试图摆脱这种方式,然而并不那么容易做到。(译者注:我们可以这样理解,当我们翻译一个外文语句时,字典的作用是帮助我们了解句子中的各个单元的意思,从而明确各个词语在句子中的作用以及它们之间的语法关系,进而理解句子的意思,我们最终的研究对象是这个句子而不是字典本身。几何学的作用就像字典一样,是我们认识事物的工具。在设计的最初阶段,我们将土地按照需要的精度进行分解,在此基础上可以更好地把握尺度关系,进而发现各个空间的特点及其空间之间的联盟关系,以更好地认识、控制空间。从而分层面、空间分析我们的研究对象——土地本身。但是如果我们把精力放在几何的构图上,则不能进一步的认识土地本身,显然就犯了错误。)

菲利普·马岱克:你前面提到过简约的方法,你指的是什么?

米歇尔·高哈汝:我用柔道来打个比方。要想战胜对手,不一定非要拥有健壮的肌肉,你只要合理的使用力量,就可以靠巧劲将对手摔倒。里昂市请我做一座山丘的景观设计,山体被一家大工厂覆盖,就在富尔维埃(Fourvieres) 隧道的左前方。这家工厂后来被拆除了,原址上兴建了几幢豪宅。由于业主感到建在陡坡上的工人花园杂乱无序,使整体景观显得十分凌乱,便要求我重新整治这些工人花园,期望在此形成进入里昂市的标志景观。为此我去看了现场。从远处看的确是乱七八糟的样子,但走到近处,你会发现人们用一些石板和其他能找到的材料,成功地将土固住,种植水果、蔬菜和一些令人惊奇的作物。我在他们简陋的小屋里呆上几个小时,和他们喝酒、聊天。我想我不能打破他们的生活方式。在这么陡的斜坡上,他们竟能用十分精巧的技术护住耕地!微小的拆动就会改变原先的生态平衡,并影响人们管理这里的积极性。在登山的路上,我看到一座旧碉堡,环绕着金山(Mont d’Or)石砌筑的高墙,并用缓坡加以遮挡,形成一段壕沟外的护墙。我惟一能做的就是拆除这段护墙!于是我在山顶上砌筑了一道1.5km长的城墙,并用原来护墙上拆下的石块改建工人花园,整体景观就此出现。一堵城墙的显现,一下子就形成了秩序的概念,我对这种处理方式感到十分满意。通过护墙置换,我改变了问题所在,既显露了碉堡,建立了秩序,并强调了城市,同时又保留了工人花园得以维系的活力。这让我又回到地平线的概念上来。人们认为有问题的地方,其实什么问题都没有,而问题恰恰出现在别处,出现在一处场地向另一处场地的转换之处。我对这个设计非常满意,我认为它恰到好处。似乎没做什么,其实该做的都做了,该改变的也都改变了。

菲利普·马岱克:这段城墙可以看作是地平线理念的范例。既体现了以线条确定场所界限的古典方法,同时在你的设计中,它又适时地出现在空间转换之间。你对地平线的概念与实体的概念完全对立。处于地平线对立面的实体引出了问题,它尽力显示自身的存在,从而阻碍了运动的持续性。地平线提升了设计过程的价值,但它不会对中心产生阻碍吗?不会使中心弱化吗?

米歇尔·高哈汝:我想不会,因为有两种运动在同时进行……在趋向于中心的内部,存在着一些亚空间;空间本身与远处的序列空间之间又构成地平线。空间在地平线的两侧不断外延。

菲利普·马岱克:就是说在特定的时刻,随着我们所处位置的变化,地平线和中心在不断变化。

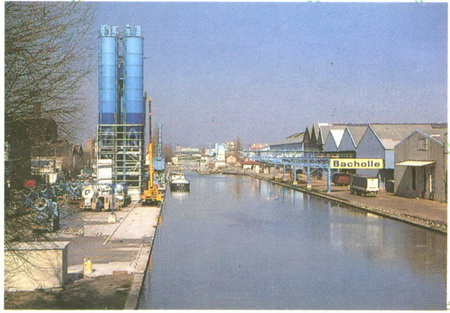

米歇尔·高哈汝:是这样。在空间内部,以空间边界作为参照物的话,还存在着一些亚空间并与其亚边界相联系,不要轻易破坏这些边界在空间中的形态。其实,我感兴趣的并不是树木本身,而是树木趋向于其他树木的扩张能力。正是这样相互关联,创造出一种“共存”关系。我一眼望去,就能看出来哪些建筑物能够融入某种景观之中。就此意义而言,你在巴涅奥莱门设计的工业大厦(hotel industriel de la Porte de Bagnolet)就是一个景观元素,因为它与外环路景观融为一体,合乎那里地平线的逻辑性要求。在地平线上,它成为一座山丘,以及景观中的实体。我在敦克尔克市(Dunkerque) 的工业大楼项目也是如此。这片楼群是用于处理矿石的,这些拔地而起的吸泥机,是类似于树木气根的气泵。这些建筑群已然不是单纯的高楼大厦,而是像景观中的山丘那样的景观元素。当然,这类建筑物与我所说的景观地平线还有很大差别,这些高楼大厦实际上从属于景观。(图3 巴涅奥莱门的工业大厦)

图3 巴涅奥莱门的工业大厦

菲利普·马岱克:你颠覆了传统的地平线概念,按照原来的定义,地平线是存在于我们视野中的基本现象,是各种实体存在于我们和地平线之间的必要条件,也是场所具有特性的必要条件。而你认为,地平线不仅仅是场所的界限,它本身也处在变动之中,你就处在地平线上。这一概念已然超越了现代的空间概念,它仍然落伍地停留在地平线就是场所的边界这一概念上。当你处在地平线上,所有的场所同时出现在你眼前。现代景观衍生出的巨大课题之一,无疑是重新认识趋向和运动,及其与实体相脱离的概念。

由此我还认识到区域的尺度问题,它既处于场所之中,同时又超越场所。

米歇尔·高哈汝:超越与否和景物的抵抗能力有关,这点很重要。

菲利普·马岱克:这将抛弃地平线等同于线条的概念,人们也将逐步认识到,地平线就如同开敞,如同地面的倾斜……

米歇尔·高哈汝:问题是谁在倾斜……,在过于概念化的空间组织中,有一点要提醒我们注意。场所是固定不动的,不可能滑向别的场所。我很欣赏地平线的概念,因为它既考虑到场所的独立性,同时又脱离场所。它既显示出一个场所的独立性、个性和氛围的成因,又开创了向邻里空间敞开的大门,使你得以脱离场所。

菲利普·马岱克:如果不能超越尺度,场所也就不存在了。

米歇尔·高哈汝:这就是我喜好河流和高速公路的原因,它们能够预知流经的区域特征。当你顺流而下地观察河流时,看到的水流和沿途景观,你就知道河流经过区域的土地特性。高速公路也是这样,从巴黎南面开车经拉维莱特(la Villette)北上,沿途的风景使你对该地区的特征有所了解。这种既置身于场所之中、同时又处于场所之外的预知能力,我认为就是地平线的概念。

菲利普·马岱克:我们再回到中心的话题吧。

米歇尔·高哈汝:中心总是在移动的,同时又是非常直观的。风景画家在画树木时,与画家在画静物时不同,他不能从外轮廓开始,而是从中心开始去描绘树木的。他不得不从中心开始,然后逐渐远离中心。

菲利普·马岱克:你画树时总要加进树木的周围环境吧?

米歇尔·高哈汝:无法想象树木会是孤立的,它也不能独自生存。如果我们要营造一片森林,就不能只栽种橡树,而必须与其他树种混植。当橡树遭遇病虫害时,可以得到其他树种的保护,因为各种树木能构成一个更大更复杂的群落。否则,一旦病虫害来临,像橡树这样的单纯林很容易遭到毁灭。椴树是橡树的伴生树种之一,能帮助橡树更好地抵御病虫害的侵袭。

对于生物美妙之处的了解,就在于认识到所有的将各个生物互相连接在一起的依存方式。对待生物一定要小心谨慎。你可以采取彻底的措施,但必须清醒地认识到这种彻底性的后果,盲目的进行整治成功率极低。

菲利普·马岱克:你对地平线的观点令人联想到生态学的本意。一个家族就是一个世界,人们身处场所中,应该清醒地认识到该场所惟有与外界保持密切的联系,才能够维系下去。

米歇尔·高哈汝:通过对高压走廊的景观规划,使我认识到地平线的概念。高压电缆令人烦恼的是它肆无忌惮地穿越不同的视觉边界。它的一成不变性极度地破坏了各个空间单元的独立性,它的通道与地平线毫无联系。高压走廊令人烦恼的还有它的逻辑性,它要求节约布线,它只考虑落户位置。这就使得它难以,甚至说不可能与环境相融合。它寻求最短的距离从一地延伸到另一地。

菲利普·马岱克:高压电缆完全没有尺度感。相反,电线杆在地平线上还有那么一点价值,就是使我们有了尺度感,能够……

米歇尔·高哈汝:……对,电线杆是能够给空间以尺度感,但是无助于对空间的领会。重复出现的电线杆能够确立一种比例关系,从这个角度看它还不那么讨厌。然而,我们应该提倡景观地平线……,就是说仅仅有地平线还不够,仅仅有景观也不行。在圣得尼平原(Plaine Saint Denis)景观规划中,我将二者合为一体。那里原先无景可观,过度的开发建设将运河和塞纳河完全遮挡了,然后又遮住了伸向蒙马特(Montmartre)高地的视觉走廊。大型工业厂房彼此挤在一起,造成与远方的隔绝。此外,一马平川的地形也使场地整治工作十分困难,营建地平线更是难上加难。因此,首先必须撕开这层厚厚的帷幕,使人们能够看到运河,要使运河成为行之有效的元素,并反复出现以形成共性特征;其次还要营造像行列树这样的其他人工要素。这片平原上的树木少得可怜,简直难以想象,以至于每一棵树都成为一个标志物,最终比巨大的建筑物还要引人注目。在此,我进一步意识到地平线的重要性。在场所中堆满实体其实也是相当可怕的,这使我们陷入迷宫之中,就像置身容器中一样被实体所强占,简直无法营造出任何公共空间,也不可能将景观彼此联系起来,更不可能形成稳定的、起参照作用的各种元素。(图4杂乱、拥挤的工业区现状)(图5圣得尼平原密布的厂房遮挡住了河流景观)

图4 杂乱、拥挤的工业区现状

图5 圣得尼平原密布的厂房遮挡住了河流景观

菲利普·马岱克:地平线就是共同点。这一观点使我们了解到世界的运动以及世界本身。但是,在地平线和我们身处的世界之间,你认为有真正的差别吗?难道地平线只是个设计要素,而世界则是你接受的整体?或者说地平线仅仅用来使世界出现?

米歇尔·高哈汝:在你提的问题中,我没听明白你的观点与什么相对立。

菲利普·马岱克:也不完全是对立。当你来到我们这个世界上,你就处于改造的过程中。你认为这种地平线的观点就是改造进程的推动力。除了充当改造的工具之外,它难道不也是一种理解世界的方法吗?因为它使我们不再像传统思想那样认为你所理解的停留在地平线上。

米歇尔·高哈汝:我有一个几乎坚定不移的信念,那就是最可取的场地整治方式,恰恰在于整治场地的周边环境,而不在于处理场地本身。但对风景园林师来说,这种方式常常难以做到,因为人们把他们看作是“扩张主义者”,就是说每当他们得到一块场地时,总是试图从别处找到解决问题的答案。在一般情况下,其实也总是如此,我们只有触及到空间与其所有相邻场地的连接方式,才能改造空间。因此,恰如其分的答案通常是在别处。

菲利普·马岱克:这是由于存在着共用部分吗?

米歇尔·高哈汝:因为存在着这一共用部分,空间的特性因此来自于该空间与其他空间的相互关系。当然了,你可以只关注空间本身,只改造空间的内部,但还是有必要先对空间周边加以整治。有些人把自己关在工作室里,就此设计出了边界,还对地平线的观点冷嘲热讽。我们常常看到这样的设计方案,设计师从中心出发,然后将所有低劣的景物放在外面,而且总是如此。

有关地平线的观念,我还遇到一件轶事。在敦克尔克市的景观整治工程开展之初,我先乘坐直升飞机在天空转了几圈。从空中看去,一切都井然有序,很是壮观。可是一回到地面,就觉得一无是处了。其实从高处俯瞰,地平线就没那么重要了,场所也没有了。所有景物以某种方式紧密联系在一起,在这种有条不紊的布局方式下,是景物和围绕景物的开阔区域起着重要作用。一当回到地面,开始起作用的景物之间的联系方式显得糟透了。比如,毫无景观价值的公路边坡将后边美丽的乡村景观挡住了。其实只要这条路的竖向地形处理得稍稍好一些,我们就能在地面欣赏到像直升飞机上看到的那样美丽景致。有关责任人对我的看法表示吃惊,认为处理好景观花费太大。对此我不同意,只不过是没有衔接好各个景观元素而已。这里有大量的景观资源,但需要重新利用并重新调整方向,这样才能使景物协调一致。景观设计其实就是使各种景物协调共存的方法,项目的总投资应该迎合这种共存的要求,景观产生于所有的资源。不能够允许省环境署在这里自顾自地修建高速公路,企业家在那里自顾自地建造工厂,他们不应该互不相干地各行其是,而都应该意识到这片土地应有的逻辑性。

景观设计并非利用专项资金在犄角旮旯里种上树,遮挡那些有碍观瞻的缺口……,最令人激动的景观,应该是世界的和谐共奏。

注:访谈录由高哈汝本人向朱建宁提供。

米歇尔·高哈汝简介:米歇尔·高哈汝(Michel Corajoud)是一位对法国当代风景园林影响重大的风景园林设计大师,1937年出生,毕业于巴黎工艺美术学院建筑系。早在60~70年代就与城规与建筑工作室中的先锋派建筑师合作,致力于彻底改变社会住宅的景观面貌,并开始研究生态敏感区域的景观规划工作。曾获以“城规与建筑工作”命名的建筑研究大奖,1985年与夫人克莱尔·高哈汝共获法国建筑科学院颁发的“附属建筑”银奖,1992年获法国风景园林大奖。

高哈汝注重场址中景观资源的保护与再生。感觉灵敏,始终保持超越眼前景物的意愿以及面向空间的地平线开敞的手法,是其设计思想上最显著的特征。主要设计手法包括:在种植工程中充分考虑时间因素,强调设计作品的延续性和不断生长变化;将环境中的各种景观要素结合在设计之中,并寻求各要素之间的联系。设计范围一直延伸到地平线上,摆脱原有城市的狭隘形象。高哈汝始终将重点放在公共空间上,尤其是在处理城市与自然的关系之上。