摘要:全球人口的急剧增加,使丧葬问题与城市环境的联系愈发紧密。在西方国家,墓园作为园林艺术的重要类型之一,不仅是人们缅怀先人和追忆历史的场所,也是人们冥想沉思和亲近自然之地。拉雪兹神父公墓,作为巴黎最著名的历史性公墓,以其丰富多变的墓园空间,各具特色的陵墓和雕塑,以及如画般的园林绿地,向人们展现了如何将墓园以更自然化的“园林”或“纪念花园”的形式,融入到城市环境之中。

关键词:风景园林;墓园;巴黎拉雪兹神父公墓;城市环境

Abstract:The dramatic increase in global population, causes a more close relationship between funeral and urban environment. In Western countries, cemetery as one of the important type of garden art, is a place where people can not only cherish the memory of the deceased and recall the history, but also meditate and be close to nature. The Cimetière du Père-Lachaise mentioned in this paper, is considered to be Paris's most famous historic cemetery, with its rich and varied cemetery space, characteristic tombs, sculptures, and the picturesque gardens. Moreover it demonstrated how to melt cemetery to urban environment more naturally by the form of "garden" or "Memorial Garden"

Key words: Cemetery; Cimetière du Père-Lachaise; Urban Environment; Landscape Architecture;

在西方国家,墓园有着悠久的历史渊源和深厚的文化传统。早在古埃及时期,人们相信人死之后灵魂不灭,死亡意味着生命在另一个世界生存并等待复活的开端。在来世观的影响下,古埃及人将埋葬死者的墓地修建得如同其生前享用的花园。受其影响,后世的西方人也习惯于以城市或园林为蓝本,兴建墓地和墓园。

希腊语中的“koimeterion”和拉丁语中的“coemeterium”意思都是“人们长眠的地方”。在信奉基督教的西方人看来,将墓地与花园相结合还有着特殊的含义。据《旧约圣经》,人类被逐出伊甸园后并不能按自己的意愿回到天国;而据《新约圣经》,耶稣受难后被埋在花园中等待复活并进入天国。基督教关于耶稣复活的信仰,有助于人们摆脱对死亡和埋葬的恐惧,同时将墓地与花园的概念联系在一起了。

作为西方园林艺术的重要类型之一,墓园不仅是人们凭吊先辈和追忆历史的场所,也是人们散步游览和亲近自然的地方。许多历史性墓地还是弥足珍贵的文化遗产,如巴黎的拉雪兹神父公墓(Cimetière du Père-Lachaise)就是一座杰出的露天丧葬艺术博物馆。

在法国,受城市规模所限,传统的墓地规模一般都不大,布置在教堂或医院附近。整齐划一的墓地中摆放着花岗岩、大理石陵墓,与古老的教堂和乡村景色融为一体。到19世纪初,随着产业革命的迅猛发展,城市人口急剧增加,城市规模迅速扩大,导致了一些大型公墓的出现。

首都巴黎在1801年时市区人口还不到55万,只有3个规模较大的公墓。然而在随后的半个世纪当中,巴黎的市区人口几乎翻了一番。在周边的11个城镇于1859年划入巴黎之后,市区由11个增加到20个,人口接近150万。虽然将12个乡村小墓地也一并纳入巴黎市,但依然难以满足巴黎人的需求,因此于1860—1929年间在巴黎附近又新建了几个大型公墓,使巴黎人拥有的公墓数量达到20个。此外,巴黎附近的城镇还有一些不归巴黎市管理的公墓。

由于19世纪兴建的公墓大多是以城市形象为蓝本,因而体现出强烈的秩序感和人工性。平面一般呈矩形,以直线型甬道划分出一系列矩形陵墓区。直到20世纪20年代之后,才开始出现一些形式更加自由的公墓,采用流线型园路和甬道划分陵墓区,一如当时新建的住宅小区。

随着城市的进一步发展,巴黎人拥有的20个公墓如今有12个位于巴黎的外环附近,还有6个仍然位于巴黎市管辖区之外。那些由历史原因造成的巴黎之外的巴黎人公墓,有着特殊的地位,也给行政管理带来诸多困难和混乱。曾有人提出将巴黎的死者送到外地安葬的设想,但巴黎市民强烈反对这种“疯狂”的计划。为此,法国政府明令,将死者安葬在城市管辖范围内的墓地或其私人领地中,并努力使公墓环境融入城市生活是市长们应尽的职责。

为了提高巴黎公墓的环境质量,市政府制定了一项庞大的整治计划,内容包括修复具有历史、文化、艺术或建筑价值的陵墓,提升古树名木的价值和美化公墓景观,要使公墓成为人们喜爱的冥想沉思或散步游览场所,并帮助公众更好地认识巴黎珍贵的丧葬文化遗产。在一些历史性公墓中,巴黎市政府还经常组织一些主题性参观游览活动,并配备专业的讲解员负责为公众作导游。

如今,巴黎的20座公墓占地总面积超过了422hm2,其中包括73hm2的园林绿地。陵墓总数大约63.4万座,还有历代兴建的150多座各种用途的房屋建筑以及完善的市政设施。经过整治后,这些公墓可以说是各具特色。比如城外的潘丹公墓(Cimetière de Pantin)是法国、乃至欧洲在用的最大公墓,其甬道两旁种植有大量的植物;蒂埃公墓(Cimetière de Thiais)面向一座法式园林敞开,园内有许多果树和松鼠;巴纽(Bagneux)公墓植物繁茂,生活着许多鸟类和小动物;拉维莱特公墓(Cimetière de la Villette)风景如画,宛如公园。最著名的要数城内的拉雪兹神父公墓、公墓(Cimetière de Montparnasse)和蒙马特公墓(Cimetière de Montmartre)这三大历史性公墓,每年都要接待数百万的游人。

为了更好地管理巴黎的公墓环境,市政府于1987年将政府机构中的“公墓处”划入“绿地与环境局”,由大约4 000名公务员负责全市的公墓、公园、广场游园、花园以及树林的维护和管理,其中大约500人负责为葬礼提供公共服务。这些公墓的日常维护和管理工作由公墓处的八名主管负责。由于历史久远,并且公墓中含有许多珍贵的历史文物,要求在日常维护和管理方面付出精心和不懈的努力。此外,由于公墓处的园艺工人数量有限,市政府往往将公墓中的园林绿地养护管理工作承包给私营的园艺公司。

位于巴黎二十区的拉雪兹神父公墓官方名称“东墓地”,它是巴黎市区内最大的公墓,也是世界上最负盛名的公墓之一。自19世纪初建成以来,这里埋葬的死者超过一百万。悠久的历史、精湛的丧葬建筑和大量的名流陵墓,使这里成为巴黎著名的旅游景点之一,每年接待游人超过200万。1993年6月24日,这座公墓被整体列为历史遗产。

最初兴建的墓地利用了一座小山丘,它是环绕巴黎城的七座山丘之一,在历史上有着极其重要的战略地位。虽然起伏的地形增添了这座墓园的景色变化,但是特殊的位置又使其多次遭到战争的摧残,给后人留下了难忘的历史记忆。

早在中世纪,这里还是一片开阔的田园,因归巴黎主教,人称“主教田园”。小山丘因遍植葡萄而被称为“葡萄山”。15世纪上半叶,富商雷涅奥(Régnault de Wandonne)在这里兴建了一座豪华的花园宅邸,现在这里还有一条街道被称作“雷涅奥花园宅邸街”。到17世纪上半叶,耶稣会传教士在这里兴建了一座用于休憩和康复的房屋。路易十四统治初期曾发生了“投石党之乱”,1652年7月2日,年仅14岁的国王曾在这座山丘上观看平息叛乱的激战,并在耶稣会传教士的房屋中休憩数小时,使这里与皇家有了联系,人们也把小山丘易名为“路易山”。

1675年,路易十四的忏悔神父拉雪兹(François d'Aix de La Chaise, 1624-1709)来到这里定居并举行了多次聚会活动,使这里名声渐起。在国王的慷慨资助下,拉雪兹神父扩大了地产并美化了庄园。由于拉雪兹神父对这里的发展做出的突出贡献,使他的名字永久地留在了这片场地的记忆中。后来,这片庄园几易其主,最终在法国大革命中被夷为一片废墟。1803年,塞纳省长尼古拉·弗洛绍(Nicolas Frochot, 1761-1828)将这片地产买下来后转让给巴黎市政府,用于兴建这座巴黎东部的公墓。

鉴于墓地管理和卫生状况方面存在的一些问题,法国最高法院于1765年5月22日和9月3日颁布了关于禁止在市镇内部设置墓地的禁令和法律,并于1776年3月19日明令将市镇和医院内的墓地尽快迁出去。1780年12月1日,巴黎城内的“无罪者墓地”(Cimetière des Innocents)被逾期执行,导致一部分巴黎人失去了安息之地。为了解决异教徒、被开除教籍者、演员和穷人的丧葬问题,当时还是执政官的拿破仑要求在巴黎附近兴建几座公墓,使“每个公民,无论其种族或宗教信仰,都有被安葬的权利。”从19世纪初开始,在巴黎附近分别兴建了北边的蒙马特公墓、东边的拉雪兹神父公墓、南边的蒙帕纳斯公墓以及西边的帕西公墓。

1803年,塞纳省长弗洛绍将巴黎东墓地的设计任务交给当时的塞纳省和巴黎市公共工程总监、新古典主义建筑师布隆尼亚尔(Alexandre Théodore Brongniart, 1739—1813)。针对场地起伏的地形,布隆尼亚尔第一次采用了大型英国式园林的形式设计公墓,以起伏多变的甬道代替传统的直线型路网,沿路布置陵墓,形成丰富多变的墓园空间,并种植了大量的乔灌木。他还在墓园中设计了几座葬礼纪念碑,但都未能得到实施。

然而,当这座公墓于1804年5月1日建成使用时,却未得到巴黎市民的广泛认同。因为当时的巴黎人都不情愿死后被埋葬在高地上,何况又是在一个人们心目中穷人聚集的大众化地区。结果这个为塞纳河右岸的4个市区居民兴建的大公墓,建成的当年只安葬了13位死者,到1815年也不过2000位。

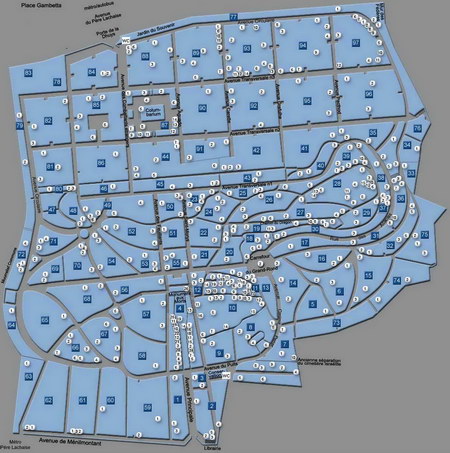

图1--拉雪兹神父公墓平面图

图2,3,4--起伏多变的甬道及沿路布置的陵墓

为了振兴这个公墓,巴黎市政府经过精心策划,于1817年将西方家喻户晓的情侣埃洛伊兹(Héloïse, 1101—1164)和阿贝拉尔(Peter Abélard, 1079—1142)的遗骸迁葬到这里。随后又迁来了剧作家莫里哀(Molière, 1622—1673)和寓言诗人拉封丹(Jean de la Fontaine, 1621—1695)等人的遗骸。

尽管这些遗骸的可靠性令人置疑,但是完全达到了巴黎市政府的预期效果,此后埋葬在这里的死者数量激增,1830年陵墓的数量就达到了33 000个。巴黎市政府还不得不在1824—1850年间,先后5次将这个公墓扩大,最终其规模从最初的17.58hm2扩大到43.93 hm2,超过了巴黎市区的任何一座公园,陵墓的数量也增加至约7万座。

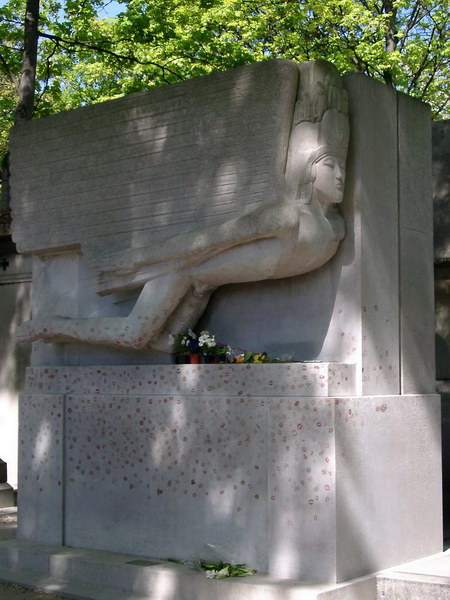

自19世纪以来,许多著名的雕刻家和建筑师就致力于使这座公墓成为一座真正的博物馆。其中有法国新艺术运动的代表人物吉马尔德(Hector Guimard, 1867—1942)、建筑师加尔尼埃(Charles Garnier, 1825—1898)和维斯康蒂(Louis Visconti, 1791—1853)、青铜雕塑家培亚尔(Victor Paillard, 1805—1886)等法国艺术家们在这里创作了各种风格的陵墓。从熠熠生辉的哥特式、豪华奢侈的奥斯曼式、宏伟壮丽的仿古陵墓,到精美的花岗岩、大理石和铸铁陵墓,以及富有想象力的雕塑和纪念碑等。

图5--阿贝拉尔和埃洛伊兹墓

图6,图7--墓园中各种风格的陵墓和雕塑

1823年,新古典主义建筑师高德(Etienne -Hippolyte Godde , 1781—1869)在耶稣会建筑物的旧址上兴建了一座教堂;1825年又修建了用做主入口的大门。“帝国元帅陵墓区”(Quartier des Maréchaux d'Empire)中的纪念碑大多出自雕塑家大卫·安热尔(David d'Angers, 1788—1856)之手。1886—1887年间,建筑师福尔密热(Jean- Camille Formigé, 1845—1926)在公墓中修建了一座新拜占庭风格的火葬场,1894年又增加了一座骨灰存放所。

这些精湛的陵墓、建筑集中于主入口附近,这里是历史最为悠久的区域,1962年被划为历史和景观遗址。包括阿贝拉尔和埃洛伊兹墓、莫里哀墓、拉封丹墓在内的33 000座陵墓,以及巴黎公社社员墙等,都被列入历史古迹附加遗产名录。占地约10hm2的山地构成墓园的核心区,也是全园地形起伏最大、景色最为幽美的地方。尽管后来的扩建并没有完全遵循布隆尼亚尔最初确立的风格,但是核心区充满浪漫色彩的构图,以及长眠在这里的肖邦(Fredric Chopin, 1810—1849)、席里柯(Théodore Géricault, 1791—1824)等浪漫主义艺术家,人们还是将雪兹神父公墓看作是“浪漫主义风格”的墓园。

图8--拉雪兹神父公墓主入口大门

图9--火葬场及骨灰存放处

图10--肖邦墓

拉雪兹神父公墓如今已成为人们追寻历史记忆的地方,也是与故去的名人们“相会”的地方,游人们纷纷来到这里,在偶像的陵墓前留影或送上一束鲜花。还有一些人以 “独特”的方式表达其对偶像的喜爱,增添了这个墓园的浪漫气息。如英国唯美主义艺术运动的倡导者、著名作家、诗人和剧作家王尔德(Oscar Wilde, 1854—1900)曾被诬告“同性恋”被判入狱2年,47岁时在巴黎的旅馆中贫困交加、凄然离世。陵墓造型取自他的诗集《斯芬克斯》,意为狮身人面像。后世的同性恋群体将他看作文化偶像之一,在他的陵墓上留满了鲜艳的唇印。

图11--王尔德墓

记者努瓦尔(Victor Noir, 1848—1870)的经历则更加奇特,他在调解拿破仑三世的侄子与报社主编的决斗中遭到枪杀,凶手却被法庭宣判无罪。10多万愤怒的民众参加了他的葬礼并游行示威,间接导致了王室的覆灭。雕塑家达鲁(Aimé-Jules Dalou, 1838-1902)制作的青铜像记录下努瓦尔遇难的那一刻。据说努瓦尔计划第二天要结婚,后来人们传言妇女亲吻雕像并抚摸裤裆能提高生育率或性生活质量,使得铜像的裆部始终十分光亮。

图12--努瓦尔墓

然而,历史上发生的几次战争,也曾使这个宁静的安息之所一度沦为血腥的戳杀之地,给人们留下了悲壮的历史印记。其中以19世纪的2次内、外战争最为惨烈。1813年,拿破仑称霸欧洲的战争失败后,被囚禁在地中海的一座小岛上,反法联盟的军队攻占了巴黎。1814年3月30日,军事学院的学员们在这里以战壕、围墙构筑防线,与俄军浴血奋战,终因兵力过分悬殊而全部阵亡。俄军占领拉雪兹神父公墓后,还在陵墓间安营扎寨,许多树木遭到了砍伐。

巴黎公社时期,这座高地又成为巴黎公社战士的炮兵阵地。巴黎公社失败后,147位抵抗战士于1871年5月28日在公墓东北角的围墙前被枪杀,尸体就葬在墙脚下开挖的土坑中。到6月初,共有1 018位巴黎公社战士被葬在这个角落里。这堵墙后来被人们称为“巴黎公社社员墙”。第二次世界大战结束后,巴黎市政府又在附近为纳粹集中营和灭绝营中遇难者兴建了一座纪念馆。特殊的历史背景,也使拉雪兹神父公墓成为一些社会团体经常举行纪念和示威活动的地方。

图13--巴黎公社社员墙

图14--死者纪念碑

在巴黎人眼中,拉雪兹神父公墓是城市中面积最大、景色最美的园林绿地之一。各个时期种植的5 300棵树木,为这个城市墓园带来了大量的自然气息。这里不仅是人们长眠的理想之地,而且是鸟类、蜥蜴、猫等小动物栖息的天堂。

图15-风景优美的拉雪兹神父公墓

全球人口的不断增加,使人类尸体的管理成为不容忽视的环境问题,迫使人们摆脱宗教和文化的禁忌,以更加世俗化的态度对待死亡和丧葬问题。在浸透着基督教文化的西欧国家,人们已经关注到棺木、陵墓和墓地对环境的影响,以及占用大量空间、土地的问题,并将大片的树林、草地、花园引入公墓,缓解墓地的人工性并弥补城市中自然和绿地的不足。在拉雪兹神父公墓,1986年兴建了一处“纪念花园”,供人们将亲友的骨灰撒在花丛环绕的草地上。在北欧国家,以及那些盛行新教的国家,人们更倾向于将墓地融入自然环境,营造更加“自然化”的墓园,“园林”或“纪念花园”的概念正在渐渐代替“墓地”或“埋葬地”的概念。这些都是非常值得我们学习并借鉴的地方。

图16-拉雪兹神父公墓中的纪念花园

参考文献:

[1] Patrick Taylor. The Gardens of Europe: France[M].Mitchell Beazley,1998.

[2] Michel Racine. Le Guide des Jardins de France[M]. Paris: Guides Hachette,1991.

致谢:博士生熊瑶整理了文字和图片,在此致谢。

作者简介:

朱建宁/1962年生/男/山东陵县人/法国凡尔赛国立高等风景园林学院博士/北京林业大学园林学院教授、博士生导师/356884.com首席设计师(北京100083)