摘要:米歇尔·高哈汝先生通过介绍其承担的五个项目(格勒诺布尔的新城公园、伊夫琳省圣—冈丹的穆莱帕—埃兰库尔公园、巴黎东部的苏塞公园、里昂国际城和里昂日尔兰公园),向人们展示从20世纪60-70年代其本人开始从事风景园林设计工作至今所经历的发展历程,包括自身设计思路的演变、对场地理解程度的加深、对植物材料运用的掌握等。他通过实例告诉景观设计师从认识自然开始,探索场地本身的特征,依照自然规律营造园林景观,而不是去模仿自然本身。

关键词:米歇尔·高哈汝;园林文化;论坛;景观设计

Abstract:Through the introduction of the five projects he undertook, namely the New Town Park in Grenoble, Le Parc de Maurepas-Elancourt in Saint-Quentin-en-Yvelines, Sausset Park in the east of Paris, and the International City and Gerland Park of Lyon, Mr. Michel Corajoud displayed his work and experiences in landscape architecture design since 1960s and 1970s, including his own evolution of design concept, the deepening understanding of site features and the mastering of plant material application. He attempts to tell the landscape architects with the actual examples that they should begin with the understanding of the nature, explore the site features and create landscape on the basis of the natural laws, instead of imitating the nature itself.

Key words: Michel Corajoud; the Culture of Landscape Architecture; forum; Landscape Architecture

本文是2005年10月10日高哈汝先生在《首届中法园林文化论坛》上发言记录的翻译稿,评介人是北京林业大学的朱建宁教授。

米歇尔·高哈汝: 首先,我非常感谢这次中法园林文化研讨会的各个主办方,以及建设部城建司和北京市园林局等机构领导,这给予我很大的荣耀。这是我第一次来到中国。今天我要做的报告内容是想通过我所承担的5个项目,向大家展示从20世纪60-70年代我开始从事这项工作至今所经历的发展历程。

首先我要向大家介绍一下我的背景。我在凡尔赛国立高等风景园林学院执教35年,在这个学院产生很大的影响,同时,它也给我提供了表达我的设计理念和思想的地方。在我的从业生涯中,需要提出的是,我并没有受过园林方面的专业教育。我原来是学习装饰和建筑艺术的,以后主要是在实践中,通过面对学生的教学,以及与学生的探讨过程中,并在我的思考中,慢慢接触和了解园林艺术的。今天要介绍的5个项目分别是在3个不同时期完成的,我想通过我的介绍,展示给大家一个大致的面貌,并借此了解我的设计观念的变化过程。

1 第一阶段:20世纪60-70年代

第一个项目是20世纪60-70年代在法国中部城市格勒诺布尔(De Grenoble)建设的新城公园(Le Parc de la Villeneuve)。

当时的法国和现在的中国有些相似。60-70年代,法国的经济高速发展,有大量的城市和街区在不断崛起,建筑师经常设计一些规模很大,有几十、甚至几百公顷的街区。这个时期风景园林师的主要工作是一些社区、居住小区的设计,我要介绍的这个项目就是一个大型城市建设项目中的一部分。周边有一组大型建筑物,像张开的手臂,我们要设计的公园就位于这个手臂的环抱之中(图1:公园俯瞰图)。当时的很多人都喜欢自然、追寻自然,很多园林设计师关心的是小区里的园林景观,或者是乡村的自然风光,对城市并没有太多的兴趣。我想通过这个项目向我们的同行和公众展示我的设计理念:城市和自然并不是相互抵触的,园林师不应该用自然来遮掩城市的面貌,而是要把自然景观和城市景观融合在一起,或者说把自然要素引入到城市景观之中。当时许多同行经常设计一些表面看起来很自然的景物。我个人非常喜爱城市,我希望我的设计能使城市建筑与自然景观和谐相处,而不是相互抵触;我更希望能够通过我所设计的风景园林作品,帮助人们了解城市的真正涵义,达到城市景观和自然景观相互协调、和谐共存的境界。

图1:公园俯瞰图

朱教授:当时的欧洲流行在设计中把自然引入城市,用自然掩盖城市,用自然装扮城市。米歇尔认为这种做法其实并不可取。当时的法国设计师认识与我们现在的观点类似,认为在设计中使用一些自然形状,或者线条很柔和的一些地形、种植等,这就是自然。其实并没有意识到这么理解的自然很表面化,并不是自然本身。在他的设计里,更希望展示的是通过园林设计来理解城市,包括城市形成过程和城市结构。

同样,我也非常喜欢乡村,并且希望在设计中引入大量的乡村景观。在我的教学和设计实践中,我经常去西班牙或意大利的乡村旅行、考察,并拍摄了大量的照片。在我的这个作品中,我设计了几座小山丘,并栽上树木,这在一定程度上反映了由树木和地形形成的乡村面貌(图2-3:植树的小山丘再现乡村风貌),我所做出的努力就是要再现乡村风貌。

图2-3:植树的小山丘再现乡村风貌

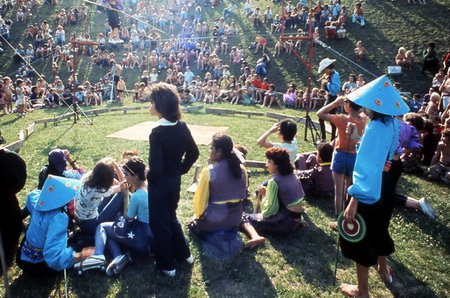

朱教授:鉴于当时的状况,很多建筑师和园林师都是从各自的专业角度出发开展设计,这实际上是把自然和城市对立起来。在这个项目中,米歇尔更多地考虑如何将自然景观和城市景观结合起来,通过形象和符号把乡村景观引入到城市之中,从而使乡村和城市能够结合在一起。(图4:公园冬景)所以这个作品就将西班牙乡村中一些种植着油橄榄的山丘景观借鉴到城市公园中来。最根本的原因就是米歇尔既热爱城市生活,又热爱乡村生活。(图5:附近居民在小山丘举行集会活动)

图4:公园冬景

图5:附近居民在小山丘举行集会活动

第二个项目是位于伊夫琳省(Yvelines)圣—冈丹(Saint-Quentin)的穆莱帕—埃兰库尔公园(Le Parc de Maurepas-Elancourt),也反映出我在第一阶段的设计理念,这就是在场地中展示我自己想要表达的景物。或者说这个阶段我的设计理念的主要特点是表现自我的愿望,面对一片土地,我要赋予它我自己的一些想法,然而并没有太多关注这个区域原本的地貌特点,以及这块土地本身的特征。

朱教授:类似于当今中国园林界,许多设计师并不重视场地本身的特征,而仅仅关注通过设计表达自己的意愿、想法。他喜欢什么就做什么,总是将自己认为是最好的、最理想的场景带到这个公园里来,却从未考虑过公园本身的属性。所以大家看到这两个作品形式上非常接近,但实际上一个是法国中部的城市,一个是在巴黎,场地属性完全不一样,但是经过设计后,形式上景观就非常非常接近了。这个时期设计师犯的一个错误就是不考虑场地本身的属性,只考虑设计师本身的一种理解,把跟场地毫无关系的景观带到场地上来。这个时期大家都是这么去做的。

在当时的设计中,米歇尔想通过营造一种结构把公园建立起来。在公园周边有主要的交通干线,他把这个结构看成是人的骨骼一样,它形成一个交通游览线的骨架,周围是肌肉。这里的肌肉就是营造一些人工性的土坡,呈奶瓶状,从而在一片平地上营造出了一个人工性很强的骨架和躯体形状。北京奥林匹克森林公园占地700hm2,也是采用这种形式做了一些龙形的水面,类似于法国20世纪六七十年代将与场地毫无关联的形体、形状引入到场地中来的做法。

这两个公园的形式很接近,但是彼此的距离却很远,一个在格勒诺布尔市的新城区,一个在巴黎地区(图6:公园俯瞰)。在当时的设计中,我将自己的观念强加给了公众。考虑到植物的生长过程中是自由自在,可以借此削弱设计的人工性。因此,我在设计好了的小土丘上,种植了行列式树木,以期同建筑、路网、土丘等人工要素相协调,形成整体性更强的构图。虽然设计的形体几何形较强,但是植物的生长是自由自在的,它在一定程度上削弱了构图上的形式主义。(图7:设计地形周边自由生长的植物)

图6:公园俯瞰

图7:设计地形周边自由生长的植物

朱教授:这个时期的法国与我们现在的设计趋势很相似,人们非常关注园林设计的构图形式和视觉冲击力。很多设计师都在走形式主义路线,造成形式主义盛行。这个设计用山丘形成公园的框架和空间主体,在这个形式化的空间中,借助植物的自由生长才使得几何形式强烈的人工有所减弱。

当然了,这两个公园设计并非一无是处,相反它们也有很多可取之处。我想在此说明的是,在这个阶段我的设计特点是没有关注场地本身的特点。现在我已经不再赞同我在这个阶段里的设计观点和方法。我觉得在这一时期,我的设计理念不像是一个风景园林师,而更偏向于是一个建筑师,因为过于重视形式和表象,侧重展示个人的观点而忽视了对场地本身特质的把握。

朱教授:此时的欧洲是建筑师和园林师联姻的一个稳定时期,共用一种设计语言。园林师使用建筑的语言对待自然、对待园林设计;用建筑的手法对自然做一些改造;用树木代表生物形式,代表所谓的自然。

2 第二阶段:20世纪80年代

20世纪80年代,我的事务所在国际招标中胜出,获得了一个大型项目的设计委托,这就是位于巴黎东部的苏塞公园(Le Parc du Sausset),规模大约有200hm2。在这样大规模的场地上,我不可能像前面的公园设计一样,到处堆叠一些小土丘。相反,我被迫关注场地本身能给我提供什么样的帮助,我能从场地中得到什么样的启发。我希望从场地本身获得设计灵感,得到场地的支持。

我们希望在这里兴建成一片拥有美丽植被的森林公园。农民们世世代代在这里种植小麦,形成以田野为主乡村风貌。我们在设计初期就确定下保留场地原有风貌的原则,不要轻易改变植被的原貌和场地的肌理。(图8:公园俯瞰图)

图8:公园俯瞰图

朱教授:设计场地的变化导致了设计观念的转变。第一阶段的设计有些随心所欲,第二阶段面对的则是一个非常大的场地。200hm2实际上不到我们的奥林匹克森林公园的1/3,但对法国来说已经是一个非常大的项目了。米歇尔的设计组也是通过国际招标来获得这个项目的设计权。对他们来说这样大的一个场地迫使他们去考虑场地上本身的景观类型和资源条件。这里有一个最好的条件,那就是在场地中这些世世代代耕作的肥沃的农田,十分利于植物的生长。退耕还林的政策改变了场地的功能,要将一片农田改建成一个森林公园。设计师所要做的就是考虑怎样利用这块肥沃的土地营造何种类型的森林公园。

第一年,我们在场地上种植了大约30万株幼树苗(图9:第一年种植了30万株幼树苗),这对我来说是一个非常重大的决定。因为植物生长需要时间,我学会了等待。不再像前面的项目那样,为了尽快地形成公园面貌,仓促地堆一些土坡和山丘。大家看到的这两组照片都是从同一个角度拍摄的,时间却相隔了15年(图10-11:相隔15年,公园面貌有了很大的改进)。

图9:第一年种植了30万株幼树苗图

图10-11:相隔15年,公园面貌有了很大的改进

这个公园设计项目形成了我在第二个阶段的设计理念,那就是在设计中,应该由植物而不是设计师来决定场地的最后面貌。植物应在场地最后面貌的形成中占据最重要的地位。因为植物是在不断生长的,而植物的最后形态要受到各方面因素的综合影响,如土壤、气候、光照等因素。

朱教授:第一阶段设计的两个公园是以土和人造地形为主要元素。设计主要是和土打交道,以土堆来形成空间。第二个设计是迫不得已必须和植物打交道,通过植物来形成景观。通过和植物打交道,米歇尔意识到:究竟什么是景观或者我们现在所说的风景园林。景观设计并不是随心所欲地做一件事情,而是要深入地考虑植物的生长要求、生长过程、生长习性。这样的思考过程使他认识到景观的深层涵义,只能去通过植物本身的生长力量去形成景观,而不是人为地去改变什么。

现实中,公众可能不像设计师那么有耐心,他们总是希望在第一年就可以看到公园的风貌,为此我们可以采取一些措施让公众尽快看到未来的景观。从我们制作的公园种植设计模型中可以看出(图12:公园种植设计模型),我们在树丛的中心种植了一些如橡树这样的慢生树种,而在外围种植速生树种。这个模型可以很直观地反映植物景观的形成过程,外围的树木将迅速生长,而中间的树木生长缓慢当寿命更长久。我们也希望通过这个公园的建设模式,让公众学会耐心地等待。

图12:公园种植设计模型

朱教授:凡尔赛宫苑的种植设计当时也曾采用这种慢生树种和速生树种相结合的种植手法。在模型上我们也看到,中间种植了一些法国本土的慢生树种,如榆树、橡树、七叶树等,形成一个树团。周边种植了一些速生树种,它们在一两年内就形成一个外围的轮廓,这样就能很快让公众感受到公园的风貌。

这里(图13:苏塞公园局部)是苏塞公园的一个局部。我们列植了很多树苗,中间是间距非常窄的慢生树苗。生态学告诉我们,以多种植物形成稳定的植物群落在一定程度上可以避免遭受病虫的侵害。例如橡树是欧洲最常见的造林树种,它和椴树是很好的伴生树种。在照片上的公园局部,我们在中间密植鹅耳枥,然后寻找与鹅耳枥伴生的一些树种形成补充。外围种植了一些速生树种,如杨树等。它们寿命短,但生长得很快。考虑到树林的周围常常被大量的野兔啮咬,野兔啃断了树苗的根系,造成植株的死亡。因此,我们需要在树林外围设置维护栅栏,避免树木遭受野兔的侵袭(图14:树林外围设置维护栅栏)。设计师在与植物打交道时必须意识到:相对于设计者自身而言,环境因素,如野兔、天气状况、气候条件等,才是园林的主要塑造者。这是一个设计师需要时间来理解,并慢慢懂得的。设计师要与环境合作并共同创造一个园林,而不是由设计师自己决定营造某种景观。

图13:苏塞公园局部

图14:树林外围设置维护栅栏

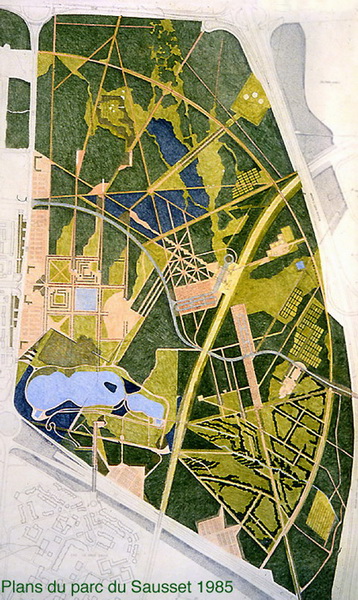

大家还可以看到我们当时的设计图(图15:1985年的规划平面图),画的非常精美,花了很大心血,从这些设计图上也反映出我的设计理念的变化。园中有些园路是我设计的,但大部分园路是原来就有的,如土埂,田间小径等。我在这一阶段的设计理念发生的最大变化就在于:我把自己的设计意图和自然的现状结合在一起,保留了自然现存的价值。

图15:1985年的规划平面图

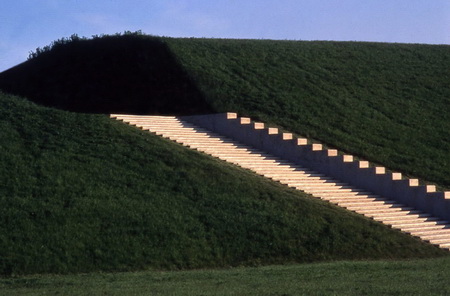

我还保留了一些以前的设计手法,比如一些大型土丘的运用,以土丘形成空间的结构(图16:公园内大型土丘)。事实上这个看上去非常平缓的场地还是有一定的坡度的,我引入了一座呈水平面的土丘与场地形成对比,让公众感受到天然地形原有的倾斜度。在大尺度的场所中如何使人感到空间紧凑,是一个比较困难的事情,设计一些硬质的元素便成了很自然的选择,比如挡土墙、石砌平台、栈桥等(图17:公园内的硬质元素)。

图16:公园内大型土丘

图17:公园内的硬质元素

这个项目从80年代初开始兴建,现在还没有完全建成。图片中展示的是现在树木生长的情况(图18:公园内的树木),我们耐心地等待了20年才看到树木长成现在的样子。在这20年间,前面两个公园的面貌基本上没有什么变化;而苏塞公园的面貌却在建设过程中不断发生变化。虽然需要耐心等待,但时间让我们感受到园林植物展示给我们的不断变化的景观。

图18:公园内的树木

苏塞公园的建设过程还让我学会了另一件重要的事情。当我第一次看到这片场地时,我感觉它非常平坦,所有的地方都差不多,中间和外围地带也没有多少差别。实际上,当我近距离地观察场地的时候,我发现它所展现给我的面貌是多姿多彩的,在各个视点高度看到的景观都是不同的,植被的变化也是丰富多彩的,这些促使我对这个场地的兴趣越来越浓厚。所以说,每片土地,不管是自然形成的还是经过历史改变的,都有它自身的价值和优势。每一片土地,或者有它自身形成的风貌,或者有在土地上生活劳作的人的价值,也就是人类的价值。人类在土地上世世代代地居住生产,必然产生一系列人的价值。我们在设计过程中必须考虑到场地的这些人文或自然价值,不应抹煞这些痕迹,而要将其融入到新的设计中去。

从这张图片中可以看到(图19:公园内的小溪),在场地的低洼处有一条小溪流经,这条溪流就叫做苏塞河。我们利用它的天然风貌,开辟了一片景区,让周围的居民可以在这里散步、野营,亲近自然。

这就是我的第二个阶段设计生涯的经验总结。

图19:公园内的小溪

朱教授:让我们来做个简单的回顾。在第二个阶段所做的一些工作,就是把场地本身所具有的景观资源发掘出来,展示出来。首先不要去堆地形。场地本身就有倾斜度,但若不认真去看的话,便发现不了这个斜坡。因此米歇尔通过设计一个水平的平台让我们可以直观的感受到地形是倾斜的。有了这个水平的平台,我们就可以在城市的地平线和公园的地平线之间建立一种联系,也就是说我们强调了一个变化:远处的天际线到城市的天际线再到公园的天际线形成了一系列的参照物。通过参照物,我们可以看到地形在缓缓地变化,也看到了我们周边的城市到公园的一种变化的、序列的关系。从这个场地中,我们也可以发现很多具有自身特点的景观类型,包括沿着河流生长的树丛。我们可以将这些树丛延伸到河流两侧更宽的区域中形成丛林地段,这些丛林地段就形成了围合的空间,这也是法国乡村常用的一种空间围合方法。这样一些围合的空间就形成了我们的活动场地,可以在其中野餐等。也就是说,我们通过利用树木和微地形的变化在公园中营造出一系列的空间,从中间最小为1hm2的人工性林地,或者林间空地的区域,逐渐向周围延伸,进入到周边城市中一个更大的区域,从中心1 hm2的空间尺度到周边几百公顷的空间尺度之间,我们营造了一系列尺度的空间。这些序列空间的营造手法,都是利用一些小的土坡和树丛,而这些小土坡和树丛的做法,又都是来自于场地本身所具有的景观类型和景观元素。我们的工作就是发现场地有哪些景观类型,哪些景观元素,为什么出现在这个地方,它所需要的立地条件、土壤条件是什么状况,根据这些我们来布置一些随着自然伸展的空间。

3 第三阶段:20世纪90年代

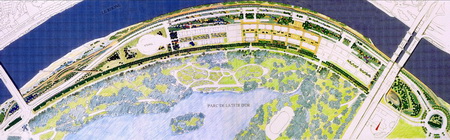

下面我要介绍的,是我在第三个设计阶段所做的两个项目。首先介绍的是在法国第二大城市里昂市(Lyons)的城市设计项目——里昂国际城(La Cité Internationale De Lyon)。里昂是座非常美丽的城市,有罗纳河(Rhone)和索姆河(Saone)这两条河流在城市中蜿蜒穿过(图20:罗纳河和索姆河蜿蜒穿过里昂)。这个项目是和建筑师合作完成的。目的是要在罗纳河边建造一座国际城,包括各种建筑设施和景观。因此这也是一个非常复杂的大型项目。

朱教授:里昂城市历史悠久、景色优美,人文和地理景观都保留得非常好,河流是其景观的一个重要特征。整个城市围绕两条河流展开。第一个项目是国际城,设计师是意大利著名建筑师佐伦·皮亚诺,他所做的建筑占用了河滨的一些用地,米歇尔设计的部分在建筑的前面,沿整个滨河地段展开。

罗纳河的风貌比较特殊。在河口区域(图20右上角),河面非常宽阔,保留了原来的风貌,没有任何人工限制;到了中间的河段,河流就慢慢进入城市;再往下(图20左下角),河岸完全被人工堆筑的堤岸所限制。所以中间的河段既不是完全的自然,也不是完全人工限制的状态。中间河段的北岸是一系列小山丘,南岸是19世纪建造的公园。

图20

罗纳河洪水泛滥时水流非常湍急,曾多次淹没里昂城。所以19世纪在河流中段修砌了一条堤坝防止被河流淹没。南岸的公园中有一小片湖面,形状上好像是罗纳河从园内穿过(图21:俯瞰里昂金头公园)。公园在人工堤岸的外侧,采用了自然式园林的样式,目的是再现自然风貌。

图21:俯瞰里昂金头公园

朱教授:从航片(图20)上看,布莱兄弟设计的里昂金头公园中的湖面,给人感觉像是罗纳河的一条支流从这里穿过。19世纪修砌堤岸后,法国人布莱兄弟本着再现自然的理念,营造了一个自然式的公园。但公园只具有自然的形状,并不具备自然的功能。

布莱兄弟设计的金头公园中有一点让我费解:当初为了重现自然而建造的公园却在堤坝和公园之间种植了一排松树(图22:松树屏蔽了公园内游人的视线),屏蔽了公园向外的视线,游人在公园里无法看见外围的河流和对岸的山丘。这与公园重现自然的主旨背道而驰,我们处在公园中有被封闭的感觉。

图22:松树屏蔽了公园内游人的视线

朱教授:19世纪的设计师鼓吹要回归自然,但他们所谓的自然是理想化的自然,要以人工再现理想的自然景观。这里已经建造了很高的堤坝,他们却又种植了一些松树,这样就让人感觉像一个屏障一样,把人工营造的理想化自然和真正的自然(罗纳河及对岸的山丘)割裂开来。可以说,19世纪的设计师并没有从真正意义上去利用自然,而是自成一体的营造了自然式公园,通过一些树木和其他造景要素把真正的自然和人工营造的自然割裂开来。

大家在这幅图片(图22)里可以看到公园的一处景点。山体、树木、水体、小山丘等自然要素构成了这个公园的自然景色。但是我们在这里看不到罗纳河以及对岸真正自然的山体,这在很大程度上让我们无法感知真正的自然。这就是19世纪设计师令人费解的地方——抛弃自然,又去重塑自然。

河流的自然特征就在于河床自然面貌的多种性:如水体、潮湿的河岸、沙砾、河滩地等等。河边生长着水生、沼生、喜湿、旱生等植物,随着河床的慢慢延伸,逐渐会有一些树木生长进来。在这个设计项目中,我们的工作重点就是在人工的河床设计出与自然的河床相似的景观结构,形成河流、堤岸、植被、树木、建筑有机结合的结构。

因此,顺着河流的方向,我们划分出一系列平行于河流的带状区域。从最外面的建筑物、乔木构成的林带,然后是一条滨河大道,接着又是一个种植区域,最后慢慢过渡到自然的河流(图23:设计总平面图)。

图23:设计总平面图

我与建筑师佐伦·皮亚诺有过多次沟通,让他理解并接受了我的想法。所以他的建筑设计也采用了分层叠加的手法,两排带状建筑之间设有内廊,再设置一些纵向的通道将河流与金头公园的景色相联系;建筑立面处理也采用分层结构,主体建筑与乔木林带高度相近,屋顶上是一排温室构成的屋顶花园,增加了河流景观的层次。所以,在我们的设计过程中是由河流决定了周围的一切。从剖面图可以看出河流河床所形成的不同延伸面(图24:剖面图):首先是沙砾沉积形成的河床,然后是低矮的灌丛,接着是19世纪建造的人工堤坝,再下来是我们种植的草坪和树林,这样一层一层的延伸过来。剖面图很好地显示了从河流边低矮的灌丛过渡到园林绿地的过程。

图24:剖面图

在设计过程中,我们通过对大量背景资料的调查研究,可以了解到地面和河流的水文地质特性、历史遗迹等,这对我们的设计会有很大帮助。就像我们看到的这个公园局部,我们希望在这里修建一条散步道。这里原来是一面护坡,十分简单毫无特性。但是大家注意这堵墙垣(图25:挖掘出来的墙垣),它并不是我们设计建造的,而是原来就有的,被埋在地底下近两个世纪。我们通过翻阅了大量的资料后,判断历史上这里曾经存在一堵石墙,但是并不敢肯定。因此我们要求施工方把护坡挖开,结果就看到了这段墙垣,随后又调整了道路施工方案,改变道路的走向和位置。这堵石墙现已成为这段滨河景观的一部分,而且没有增加任何修建费用。通过这个例子想要向大家说明的就是,作为园林设计师应该尽量学会巧妙地利用现有的景观资源,发掘已经存在的景物,最大限度地发挥它们的作用,这是我们可以并且也是应该做到的。

图25:挖掘出来的墙垣

朱教授:这堵墙垣应该是18世纪建造的军事防御工事的一部分。使用了质地优良的黄色岩石,是当时山脊上的标志景物。像我们的城墙一样,它也有一些历史记载。根据这些记载,米歇尔想确认场地中这堵墙垣是不是仍然存在。本来工程师们已经打算修建一条道路,这样的话这堵墙垣就永久埋于地下了。因此在建路之前,米歇尔提出挖掘一下看墙垣是否存在,结果就使这段墙垣的价值得到了很好的利用了。由此他就得出一个观念:在做建筑、园林、施工时,需要先考虑好场地上曾经有过什么,或者现在还有没有可供挖掘的资源、景观。要避免在引入一些新元素的同时掩盖一些原有的好的景观元素。这基本上就是老子“无为而无不为”的思想了。因此他也得出一个设计经验:类似打太极拳借力打力的道理,做园林设计一样要考虑场地现有的资源、优势、条件,要考虑怎样利用这些现有的资源来营造景观,而不要轻易做出改变的决定。这也就是中国人常所说的顺应自然、顺应历史、顺应场地的理念。

与第一个设计阶段中那些让人感觉我在刻意表现个人想法和意愿完全不同的是,在这个项目中基本感觉不到刻意的人工设计、人工干涉的痕迹。这个设计是比较内敛的,但是蕴含着更深刻的内涵。我希望园林设计师应该有这样的境界:尽量设计简单而富有内涵的景物,让公众感到你的设计要素是自然存在的,而不是人工堆砌的。有些园林师喜欢设计一些人工痕迹明显、具有视觉冲击力的东西,我认为这会使人感觉到很不自在。

朱教授:米歇尔第一个阶段的两个项目是20世纪70年代的作品,这些设计对场地进行了改造,其主要目的是让人感觉到设计师来到了这里并做了一些改造。人们看到的是设计师的个性和想法。而在第二个阶段,他觉得这样的做法已经不合适了,而开始更多地去考虑我们的一些设计元素怎么更好的融入场地中,让人感觉到这个场地中的元素好像已经存在了很久似的。也就是说,第一阶段的设计强调的是一种比较张扬、外露的一种表现方式,让人们看到的是我们改变了什么;而现在的设计理念更多的是考虑我们的设计怎么去跟原有的环境融合在一起,让人感觉到我们似乎什么都没有做,没有做任何改动,所有的东西本身就是存在的。我们应该做的事情就是发现景观要素并将之重新组织。

最后我要向大家介绍的这个项目也是在里昂,就是日尔兰公园(Le Parc de Gerland),也是一座以园艺和田园景色为特色的田野花园。这个公园也是坐落在罗纳河河畔,大家看到的远处那座公园就是19世纪布莱兄弟设计的金头公园(图26)。这个设计场地与上一个项目国际城毗邻,里昂市政府委托我负责这个公园的设计任务。

图26

在滨河地带我设计了一片面积很大的草坪,保留了河岸上原有的树木。草坪旁边的一条旧街道也被保留下来,它像凡尔赛宫的中轴线一样呈东西走向,因此,在这条散步道上我们也能够看到夕阳落山的景象,以及罗纳河对岸的山丘。在设计中保留现状路的做法似乎很简单,但是这个决定最后的效果是不但可以看到对岸的景观,而且对岸的树木也成了这个公园景色的一部分。这就使得田野花园的边界从低处移到了高处,使远处的山丘成了公园最后的边界。

在这个设计中,通过视觉的转移和延伸,让人们感觉到公园的范围扩大了,并且由于山体是连绵不断的,这也给人一种错觉,好像花园是在向远处不断延伸(图27-28:连绵的山体使花园空间得以延伸)。这种视觉上、心理上的延伸效果,要比一味地扩大公园的面积好的多,这样能让人产生更多的想象。

图27-28:连绵的山体使花园空间得以延伸

朱教授:法国17世纪的古典主义园林和中国古典园林很多地方在本质上是很接近的。实际上这也是中国园林里常用的借景手法。通过借景扩大我们的视觉空间,感觉到我们的空间外面还有另一片天地。法国著名造园家勒·诺特尔也提出:园林设计中的主要工作,就是通过设计让景观、公园向地平线延伸,在建筑和远处的地平线之间建立一种联系,同时把地平线景观引入到我们的公园中来,或者引入到我们设计的园林环境里来。这种地平线和人类的相互关系形成了我们设计的一个基础。现在我们的城市设计中,也在考虑怎么形成一系列的地平线景观,包括刚才看到的公园里。虽然目前我们看到的空中的边界线是山脊线,但是如果我们走到山顶上,翻越这座山的时候,我们就会发现新的天际线,新的空间类型,也就是说一系列的天际线是在不断变化的。它们相互联系成了一个整体。我们的设计就是怎样去利用这样一个一个的天际线,来营造一个接一个的空间,使得每一个空间的地平线能够串联在一起。米歇尔想通过这个例子来阐述这样一种关系。

这个公园非常简单,平坦而且一览无余,这也是我喜欢它的原因。人们在这里游玩时,公园全貌可以尽收眼底,并且可以从事各种休闲活动,如放风筝、散步、遛狗等(图29:公园简单且深受周围居民喜爱)。公园里还有一道矮墙勾勒出草坪界限。坐在草坪上可以欣赏夕阳西下的美景。草坪、落日、河流、桥,散发着简约的美感。

图29:公园简单且深受周围居民喜爱

不同于大多数设计师崇尚的自然观念,我个人更偏爱农村、农业、田野,尤其是耕作过的田野,这意味着有人类来组织这一切。一块天然的土地在农民辛勤劳作下,渐渐变成可以被人类利用的土地。农民通过他们的劳动能够合理地把土地利用起来,这正是农民耕种田野的过程的魅力所在。我希望通过我的设计点亮唤起公众的回忆:我们每个人都是来自田野,我们的祖先都曾经耕作过土地。我更希望通过我的设计,能唤起现在生活在城市里的孩子们对祖先的记忆。比如在法国,很多城市人的祖辈们都是在田野里耕作过的。他们拉上绳索,一排一排地栽植白菜。事实上,这也是我们现代生活的一个起点。我们的语言、文化也是这样一条线一条线地从田野里拉出来的。所以设计师应该热爱乡村,热爱田野,而不是把田野排斥在城市之外,留在远远的天边。我这次来北京,看到北京和很多大城市一样,在这里我们看不到田野的气息。相反,我们应该把田野迎接到城市中,融入到城市之中。

我在作品中也引入了这种理念:像栽植成一排一排的白菜那样种植了很多乡野花卉和农作物(图30:园中大量栽植当地花卉和农作物)。园中所种植的各种植物花草(图31:大量栽种植物草花),每年都要割掉重新栽植,或者在春季或者在秋季。目的是向人们展示这些植物是可以再生的,在一年之内是可以重新生长出来的。人们到这里来游玩时也可以自己采摘、切割植物,甚至可以把它们带回家,这样做的目的是展示植物的强大生命力。

图30:园中大量栽植当地花卉和农作物

图31:大量栽种植物草花

我们采用直线栽植的方式,是想让公众感觉到机械的力量,比如用拖拉机来进行整地。这个拖拉机(图32:自行设计的拖拉机)是我们自己设计的,中间有很多的部件都是为了修整、割掉这些植物而专门设计的。每年拖拉机耕作的时候,公园里散步游乐的人们都可以看到劳作的场景(图33:拖拉机耕作时的劳作场景)。松土、施肥、除草、灌溉这些典型农村劳作的面貌被完整地展示给了公众。通过这些可以让人们感觉到,这些田间操作的场景其实也可以带入到城市生活中来。中国也是一个具有悠久历史的农业国家,乡村景观应该也是非常漂亮的,希望中国人不要忘记自己的传统。

图32:自行设计的拖拉机

图33:拖拉机耕作时的劳作场景

法国著名园林设计师吉尔·克莱芒(Gilles Clément)在巴黎雪铁龙公园(Le Parc André-Citroen, Pairs)中设计了非常有名的“动态花园”(Le Jardin en mouvement),通过栽植很多完全是自由生长的植物,展示诗意般的大自然面貌,而我想展示的是农村的面貌,展现出农民所生活的环境的面貌。

每当夕阳西下夜幕降临时,田野花园便拥有了另一种景色,披上了另一种色彩。色彩的不断变化,使人仿佛进入了一个神奇的世界(图34-35:花园夜景)。

图34-35:花园夜景

4 总结

最后我就今天的报告做个总结。刚才给大家介绍的是我在职业生涯中设计理念的变化过程,在一定程度上也反映了近三四十年来,法国园林设计行业整体的变化进程。随着时间的推移,我越来越注意到两个因素:设计场地的周边环境因素以及设计背景。背景包含两个方面:地貌和历史内涵。地貌包含当地的土壤构成、自然痕迹等。历史内涵,也就是人类在这里居住生活的痕迹。所有这些痕迹,我们都应该把它保留下来,而不能任意的抹煞。

现今的中国正处在高速发展的阶段,到处在大兴土木,求快,求多。在这种心理下一些非常好的东西可能会被毁掉,这将会非常令人遗憾。法国20世纪60-70年代的建设也是求快求新,只追求数量和吸引人的程度。我曾经在一个工作室工作,设计了60万套住宅却从来就没有去现场看过。但是现在这种情况在法国是完全不可能的。我们已经深刻地认识到:建造新的东西时不应该以抹煞历史痕迹为代价!

朱教授:通过米歇尔的介绍,我们了解到法国风景园林的发展方向和演变过程。从对城市的兴趣、到对自然的兴趣再到对乡村的兴趣的变化过程;从最初的单纯的对形式进行模仿,到后来在深层次上对文化内涵和自然属性的研究,到逐渐形成现在的设计理念。从开始对人工的理解,到现在对自然的理解。米歇尔并没有过多地提及生态概念上的东西,但是这些作品都是在生态原则和自然原则指导下的做法。我们设计师应该思考的是:如何通过对自然、生态的认识,来发现、展现场地本身具有的特征。加上一些地理上的元素就可以更好的认识到场地的属性,也就是按照自然规律和自然本身的属性去营造园林景观,而不是去模仿自然本身。

报告人简介:米歇尔·高哈汝出生于1937年,早年毕业于巴黎工艺美术学院,后在凡尔赛国立高等风景园林学院(Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles)任教。从20世纪60年代起,米歇尔·高哈汝就与巴黎著名的“城市规划与建筑工作室”(AUA: Atetlier d’Urbanisme et d’Architecture)的先锋派建筑师合作,致力于彻底改变社会住宅的景观面貌。受同时代的风景园林师雅克·西蒙(Jacques Simon)的影响,80年代后开始研究生态敏感区域的景观规划工作。米歇尔·高哈汝在凡尔赛国立高等风景园林学院执教数十年,曾是凡尔赛园艺学院向风景园林学院转变的主要倡导者和推动者之一。作为法国当代风景园林的开创者之一,他对法国现代风景园林的发展,以及青年风景园林师的成长具有积极而深远的影响。

评介人简介:朱建宁,1962年生,1986-1990年就读于法国凡尔赛国立高等风景园林学院,并获景观设计学博士学位。现任北京林业大学园林学院教授、博导、建设部科学技术委员会委员、建设部风景园林专家委员会专家组成员、北京清林景观规划设计研究中心首席设计师。致力于中国园林和西方园林的比较研究,主讲北京林业大学西方园林史课程。

致谢:本文所用图片除图14为Google Earth航拍图外皆为米歇尔·高哈汝先生提供。中国人民大学法语系讲师徐艳初译,博士研究生杨云峰整理了文字和图片,在此一并致谢。