摘要:亨利·巴瓦先生通过介绍其承担的6个项目(瑞士日内瓦扬特基金会花园、法国尼姆市中学校园庭院设计、混合停车场设计、魔水花园、绿色都市、巴黎市中心集市改造工程),向人们阐述了他的设计观念,他认为土壤是进行设计工作的基质和源泉,园林设计不仅要考虑土壤本身的含义,更要由表及里去考虑各个时期中自然、历史、文化对土壤的影响所形成的地貌物的整体。他通过实例告诉风景园林师要深入挖掘发现设计区域内一些未知的、看不见的东西,从而在整体上把握我们的设计。

关键词:风景园林;亨利·巴瓦;讨论;层次结构;园林设计

Abstract:Through the introduction of the six projects he shouldered(namely the Jeantet Foundation Garden in Geneva, Switzerland, the French Nimes City School campus courtyard design, the mixed parking design, the magic water garden, the green metropolis, and the bazaar transformation in central Paris),Mr. Henri Bava explained his design concepts. He thinks that the soil is the basis and source of the design work, and the design should consider the meaning of soil itself, as well as the overall landforms of soil under the impacts of the nature, history, and culture in various phases. He told the landscape architects to find in depth the unknown and invisible features in the design site so as to grasp the overall design through actual examples.

Key words: Landscape Architecture; Henri Bava; Discussion; Hierarchical Structure; Landscape Architecture Design

本文是2005年10月10日亨利·巴瓦先生在《首届中法园林文化论坛》上发言记录的翻译稿,翻译者为中国人民大学法语系讲师徐艳,评介人是北京林业大学的朱建宁教授。

首先非常感谢主办方邀请我来参加这次中法园林文化交流会。我也毕业于凡尔赛(Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles)国立高等风景园林学院,是米歇尔·高哈汝(Michel Corajoud)教授的学生。今天主要向大家介绍6个设计项目,都是由我所在的“三人工作室”(Agence Ter)完成的。这个工作室由3个合伙人共同创建,下设3个分部,分别在法国、德国和巴西。在我们的设计观念中,我们的灵感不仅来自于自然,更来自于乡村和田野。正如米歇尔教授所阐述的那样,我们最感兴趣的是天与地的融合,这是我们设计灵感的源泉。对我们来说,乡村以及天地的融合处是人类掌握自然、征服自然的象征。人类在田间耕作,并不只是一个场景。人类所征服的不仅是土地表面的东西,而且还有更深层次的我们看不见的景观。土壤是我们进行设计工作的基质,也是我们设计的源泉(图1:法国布列塔尼半岛风景:刚翻耕过的土壤)。对我们来说,土地的肥沃度和厚度,都是促使植物生长的源泉。只有土地肥沃,植物才能茂盛地生长,生机不断。

图1:法国布列塔尼半岛风景:刚翻耕过的土壤

朱教授:巴瓦教授的设计观念,与我们常见的观点不太一样。通常我们认为自然本身,尤其是没有人工影响的纯自然应作为风景园林师研究的重点。对他来说,人们之所以对乡村景观感兴趣,是因为在乡村这个自然环境里,同时具有经过人工耕作的痕迹。作为园林设计师考虑更多的应是人工作用于自然之后所得到的产物。

当我们做园林设计时,首先通常要考虑的是场地的空间。而在这些空间里,我们常常仅仅考虑了地表物,实际上地表物只是土壤产物的一部分,巴瓦教授更关心的是一定厚度土壤的土质。土壤的肥沃程度是景观形成的基础。也就是说,巴瓦教授要讲的主要内容就是怎样研究土壤状况,并且这样的土壤状况适宜形成什么样的景观类型。因此,他希望从有一定厚度的土层结构着手,谈谈土壤对整个园林景观的形成所产生的影响。

土壤不同深度的土层结构,不仅仅是肥沃程度的不同,还保留了不同历史阶段自然或人类生活的痕迹。比如这张图片(图2:史前冰山在土壤上留下的痕迹)就是史前冰山留下来的痕迹。这张(图3:历史在土壤深层所遗留下的痕迹)也是历史在土地深层留下的痕迹。因此,我们设计的区域,以及我们设计所采用的材质,并不仅仅是我们所能看到的东西,也不仅仅是地表上存在的一切,而是要深入挖掘土壤的整个土层结构,以此展开我们的设计研究工作。

图2:史前冰山在土壤上留下的痕迹

图3:历史在土壤深层所遗留下的痕迹

在设计之初,我们要对这个区域的土质作整体的调查研究,考察这个场地哪里最值得发掘,哪些优势最值得发挥。不仅仅是地表上看得见的东西,而且还要挖掘发现一些未知的、看不见的东西,从而在整体上把握我们的设计。

朱教授:这里讲的是工作方法问题。在进行设计时不能只考虑土壤本身,仅仅把土壤当作一个简单的承载物。巴瓦教授在设计中采用了分层分析的方法,即不同的层面对我们所设计的土壤产生的影响。例如,土壤本身的肥沃程度仅仅是一个方面,此外还有不同历史时期所遗留下的历史痕迹,也是我们要考虑的重要方面。园林设计不仅要考虑地表物、地面的问题,更要由表及里,去考虑土壤的结构,同时还要考虑不同历史时期对土壤产生的影响以及所形成的地理景观类型。也就是说,在土壤的含义里,既包括土壤本身,也包括各个时期中自然、历史、文化对土壤的影响所形成的地貌物的整体。这也就是我们所说的自然和人文地理景观的含义。在设计过程中设计师面对业主的要求,会按照自然的、历史的、土壤本身的层面进行分析,然后设想把业主的要求和我们分析的结果叠加在一起,再经过分析,解决最主要层面上的问题。这是设计所包含的整个结构。

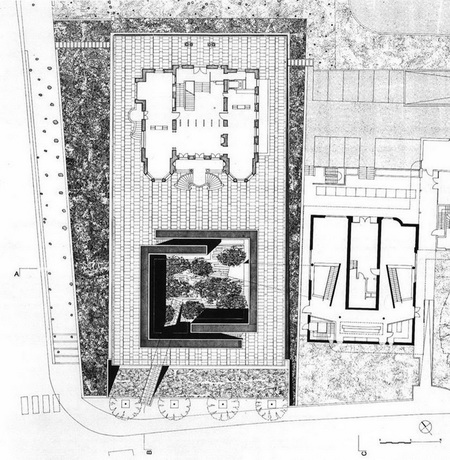

我要向大家介绍的第一个项目是扬特基金会花园(Hortus Conclusus Foundation Jeantet),这是我们在瑞士日内瓦所承担的一个庭园设计任务。庭园面积1260m2,规模很小,尤其是相对于在北京人们常见的项目规模而言。我们也要和建筑设计师合作,任务是对一所旧别墅进行改造。大家看到图片的右边就是要改造的小型独立住宅(图4:独立住宅平面图),住宅的地下室准备改建成一个小型会议室。我们要在不同的层面上建造庭园,从屋顶庭园到地面上的庭园,再到下沉式庭园,通过不同层面上的庭园,把不同功能的室内空间联系起来,如下沉的内庭与地下的小型会议室相联系。建筑地面部分一进门是个接待区,从这个接待室把来宾引向不同的方向,既可以通向后面的各个房间,也可以下到地下的会议室。

图4:独立住宅平面图

大家看到的图片是一个小型的平台花园(图5:平台花园),它的作用是让人感到建筑有一定的高度和深度,接待室就是嵌在这个小屋顶花园的下面,但是屋顶花园并不是孤立地处在这里的,而是与围绕整个平台的庭园联系起来进行设计的。

图5:平台花园

朱教授:这个作品大家应该很熟悉,在许多书籍和杂志上都发表过。这是一个旧城堡修复项目,主要是把地下会议室和入口处的前庭结合在一起。对建筑师而言可能问题会很简单,因为他们习惯于用完全功能性的手法,通过回廊、走廊等把这两部分结合在一起。作为园林设计师,就不太希望用这样生硬的、完全功能性处理手法,而是希望把城堡周边的花园景观引入到庭院和回廊里。因此,设计师在周边建造了一个大庭园,其中种植了一些风信子。这种花园景观与平台结合在一起,再与内庭相结合,形成了一个完整的庭园环境,并把这种园林景观引入到会议厅。在庭园的引导下,很容易让人们不知不觉地就从室外环境进入到会议厅的室内环境。

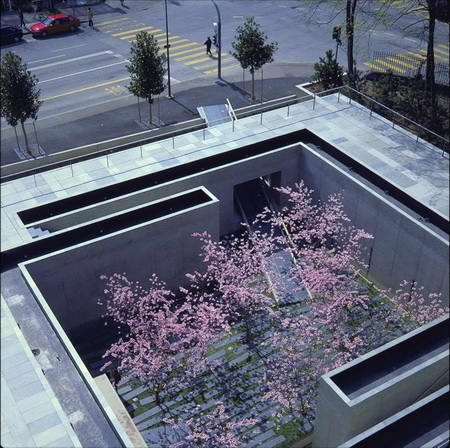

从下面这张图片中可以看出(图6:位于前庭与建筑之间的平台花园),在前庭和建筑之间,通过营造一片花园,能够获得缓解视觉的效果。从地面俯视,我们可以看到从高到低的不同层次感。

图6:位于前庭与建筑之间的平台花园

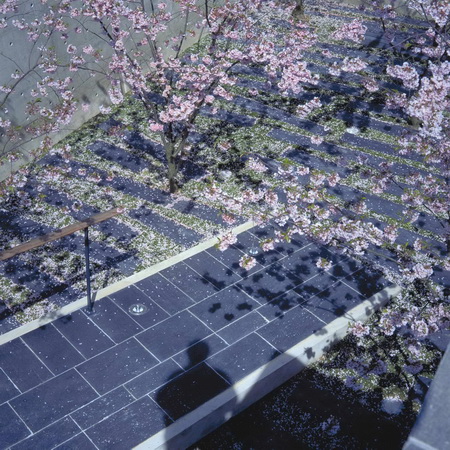

朱教授:这个设计从土壤结构的原理出发,采用了分层布置花园的方法。即使在做这样的小庭园设计,也考虑了庭园的分层结构,形成了几个层面的庭园景观。人站立的地面和平台在一个层面。在平台这个层面上以花园设计为主,种植了大量的风信子,此外还种植了很多乔木,主要是樱花(图7:庭院内种植的樱花)。这样樱花就构成了上层的乔木层次。平台下面有一个下沉式庭院,又把一些樱花以及其他植物引入到下层庭园。实际上在空间上形成了好几个层面,有花园的层面、平台的层面以及下沉式庭院的层面。这些层面之间形成一种呼应,把花园景观引入到建筑中来。

图7:庭院内种植的樱花

这张图片向大家展示了庭园的一角(图8:庭院一角),这是一个非常有意思的设计。通过这一系列的要素设计,能够吸引去会议室的人们的注意力。通过一系列生动的植物和景观节点,让人们感受到设计中追求的从高到低的不同层次感。

图8:庭院一角

朱教授:当庭园面积很小时,每一寸土地都显得非常珍贵。设计师的愿望就是要让参观者每走一步都会关注一下周围的景观。这个庭园的面积非常小,只有1,000多m2,这就要求设计师能让参观者每走一步,都会发现一些兴奋点。比如铺装采用了一种不规则的嵌草方式(图9:庭院内的嵌草式铺装),使参观者意识到要在这里小心行走,需要他仔细看一看地面都有什么东西,周边有什么景物。完全以铺装的方式就能够引导人们的行走方式,让人们去关注周边有什么样的景物。

图9:庭院内的嵌草式铺装

我们在这个角落里设计了一组非常窄小的楼梯(图10:由前庭通往会议厅的楼梯),大约只有80cm宽,只可容一个人进入。这样就使行人更容易注意到周围的环境。从功能上来说,这个设计要解决的问题就是在前庭与会议厅之间建立联系。通过这样的庭园设计也确实达到了联系的目的,使人们从一个空间很自然地进入到了另一个空间。

图10:由前庭通往会议厅的楼梯

朱教授:这个设计项任务是要求把古堡改建成一个医学研究中心。刚开始我们看到的是以建筑为形象的一个场所。设计之初,庭院景观是处在一个次要的地位。后来由于我们在设计理念上作了一些调整,使现在的庭园实际上成为了研究中心的形象。当想起这个研究中心时,我们可能忘记建筑是什么样子,但是我们有了一个崭新的庭院形象。这样庭院形象就成为了研究中心的新形象。

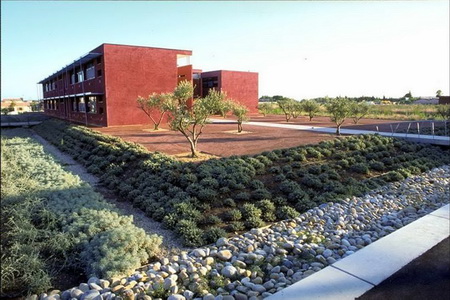

下面我要向大家介绍的两个项目都位于洪泛区,也就是很可能遭受到洪水侵袭的区域内的设计任务。首先看到的这个项目是法国南部尼姆市中学洪泛区花园设计(Floodable gardens College in Nimes)(图11:校园平面图),这个学校总共要接纳1 200名学生。这里在1992年曾经被洪水淹没过(图12:校园内曾被洪水淹没过的地区)。虽然洪水大约50年才会泛滥一次,但是仍然面临着这种威胁。

图11:校园平面图

图12:校园内曾被洪水淹没过的地区

朱教授:现在欧洲很多城市都面临洪涝灾害的威胁。现在的防洪标准都是按50年一遇的标准来考虑的。尽管如此,仍然会有发生洪涝灾害的可能。近几年欧洲的洪涝灾害比较频繁,甚至现在欧洲最关心洪涝灾害的不是生态学家,也不是政府部门,而是保险公司。因为每次洪涝灾害发生之后,保险公司都要做出大量的赔偿。这几个项目讲述的就是设计师是怎么处理洪泛区的景观整治工作。

这个项目是与一个水利工程师合作完成的,他给我们提供了一些有益的建议。我们不希望通过一些地下工程,如铺设管道、开挖水沟等来解决洪涝的问题,而是希望所做的工程都是可见的,都是在人们的视线范围内与周边景观相结合的,而不是被深埋在土地下面的设施。

朱教授:洪泛区传统的处理方法就是在地下深埋一些管道,或者开挖一些水渠。从技术上说,这样做可以尽快把水排走,不至于发生洪水淹没的危险;但是从当地的生态角度来说,这样做会有很大的影响,造成地表径流的流失。所以设计师决定不再做任何地下管道,所有的排水措施、水利系统都安排在地面上,通过一些排水沟、地表渗透的方式来处理水涝问题,而不是通过城市中常见的地下管道把水排走的简单做法。

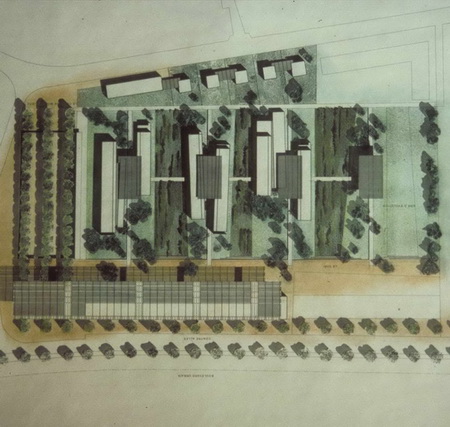

学校的教学楼采用独立式建筑,建造在高出原地面大约0.9m的基座上,由于基座高出洪水的最高水位,这样即使洪水来临时,也能确保教学楼不会被洪水淹没。各个建筑物之间的庭园建造在原地面上,这样庭园和建筑基座的标高之间就有0.9m的高差,成了一系列下沉式庭园(图13:建筑物之间的下沉式庭院)。在各个庭园之间,通过一条排水干渠连接在一起。当洪水袭来时,水就会通过这条排水渠道(图14:连接各庭院的排水干渠)引至远处一个大面积的泄洪池。而且这样还可以使雨水在庭园间穿行,形成一种水景和灌溉方式。

图13:建筑物之间的下沉式庭院

图14:连接各庭院的排水干渠

每一个建筑平台都是相对独立的,因此我们通过兴建一系列小桥把它们联系在一起(图15:联系各建筑平台之间的小桥)。学校的每个分区都有自己的功能,如右边是教室,左边是休息区、餐厅等,学生可以通过小桥从教学区进入休息区(图16:通往休息区的小桥)。

图15:联系各建筑平台之间的小桥

图16:通往休息区的小桥

有关洪泛区的第二个项目是一个较为简单的停车场设计——混合停车场Hybrid-Parking place),占地约2hm2,位于法国马提克(Martigues)的海滨区域,涨潮时经常被潮水淹没,显示了不同的土壤状况。这里要兴建一座宾馆,我们的任务就是在宾馆餐厅的后面兴建一个停车场(图17:停车场平面图)。

图17:停车场平面图

设计方案的主要出发点,是要在宾馆餐厅和停车场之间营造一个区域,使两者之间保持一定的距离和空间,孩子们可以在这里嬉戏玩耍。因此在这里兴建了一系列庭园(图18:宾馆餐厅与停车场之间的庭院)。

图18:宾馆餐厅与停车场之间的庭院

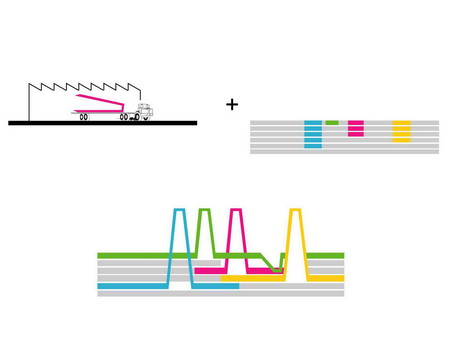

停车场中间有一条河流穿过,也带来了一些洪涝灾害的隐患。因此在设计时,我们考虑通过建造一系列的分层平台(图19:分层平台),每一个平台都向后面山坡的方向倾斜,这样可以缓解洪水来临时水流的冲击力。洪水还可以通过平台分流到周围的沟渠中,这样就可以达到泄洪的目的。

图19:分层平台

下面我要向大家介绍的是两个公共空间的设计项目。首先是德国州园林展的魔水公园(Aqua Magica Regional Garden Show)。德国北莱茵-威斯特法伦州(Nordrhein-Westfalen)的Bad Oeynhausen和Lohne这两个相邻的城镇曾因地下温泉闻名,其温泉因具有良好的理疗价值而被誉为“魔水”(Aqua Mgica),两个城镇在2000年举办了州园林展。这个项目(图20:项目区域地图)便是由两个城镇出资兴建的地区级公园。城镇的规模很小,大约只有4万个居民。我们希望将公园建成连接两个城镇的绿色长廊,其中有连接城市各个部分的高速公路、乡村公路等基础设施穿过。

图20:项目区域地图

朱教授:现在我们谈一谈大尺度的公园设计问题。这个项目涉及到几个城市的建设与发展,把城市的3个建设系统叠合在一起。传统的城市是由基础设施,如高速公路、城乡公路形成的一个交通网络。在这个场地上,还有自然本身所形成的自然体系,包括自然的河流、河滩地、疏林地等。巴瓦教授想做的工作就是要在城市系统和自然系统这两个系统的基础上增加一个公园系统。有关公园系统的概念20世纪初出现于波士顿,后来各国都先后作了大量的建设工作,与我们所熟悉的城市绿地系统比较相似。这个项目一方面要利用公园系统来改善城市系统,另一方面把自然系统与公园系统相联系,从而形成3个层面叠加的规划体系。

在设计时我们首先做了一条东西向的景观大道(图21:联系东西两个城镇的景观大道),在这里进行了为期6个月的临时性展示活动,同时它也可能成为永久性的设施。因为这个公园是建在两个城镇之间的。我们围绕公园和这条公路,可以把周围分散的村落、城镇联系在一起,促进城市化进程。

图21:联系东西两个城镇的景观大道

朱教授:这个项目所涉及的场地在规划里属于城市商定发展区,就是说这些土地作为城市建设用地,以后会被建筑物所占领。在作为建设用地以前,我们要做的是场地的临时性使用方式,也就是说要做一个仅存留6个月的临时性花园。虽说是临时性花园,首先也要营造联系东西两个城镇的道路系统,结合一些植物种植,形成绿色廊道。这个绿色廊道是要永久保留下来的,并且希望它能作为下一步城市发展中划分空间的元素,形成空间的骨架。因此这个部分以后是不会改变的。廊道之间的花园以后会逐渐改造成花园式住宅小区,也不会有太大的影响。也就是说,在城市化进程之前,我们先利用合理的景观规划,把空间发展的框架确定下来。这个框架就是现在要营造的林荫大道、树丛和林带等。它们是以后城市发展的基础。

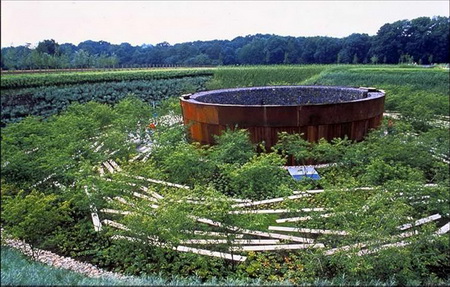

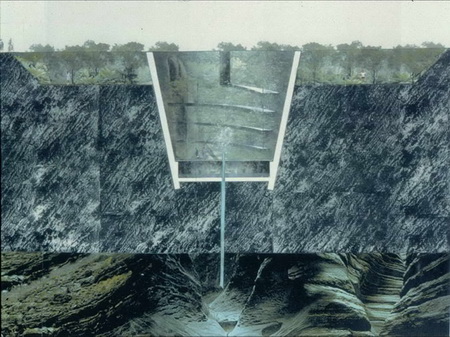

同时,在设计过程中,还有一些肉眼看不见的因素的影响作用。大家看到的这条蓝色的线段(图22:肉眼无法观察到的城市地下河流),就是我们肉眼所无法观察到的设计因素。这个城市的地下,有富含矿物质的地下河流穿越,这是到这个城市参观游览的人们所不了解的。设计希望开发出这些因素的价值,启动这个城市在旅游方面的前景。为了把地下的温泉水系发掘出来,我们在地表建立了一系列的设施(图23:水井状洞窟),比如通过墙壁把分布在各处的水体联系在一起。这样就可以让人们感知到地下那些肉眼无法观察到的部分。(图24:水井状洞窟剖面图)(图25:喷泉从地下喷出的景观)(图26:人们围坐在井边等待喷泉演出的开始)

图22:肉眼无法观察到的城市地下河流

图23:水井状洞窟

图24:水井状洞窟剖面图

图25:喷泉从地下喷出的景观

图26:人们围坐在井边等待喷泉演出的开始

朱教授:我们谈到公园的结构问题。在营造公园系统的结构时,我们既要考虑地表物的影响,也要考虑不同历史时期中自然和人文因素影响所留下的一些痕迹和元素。这些元素可能不易在地表发现,也许只能在史料中去寻找。这里举了地下含有矿物质的温泉的例子。温泉在这里很有名,但是很多旅游者并不了解,因为他们没有很多时间去研究这个城市,也不可能在这里呆很久。所以,公园除了作为把两个只有4万人口的小城镇联系起来的绿廊功能之外,还希望通过墙体、水花园的展示,按照地下温泉的流向,把这些因素糅合起来。在两个花园之间斜穿了一条廊道,廊道以水为主题,使地面上的水景处理和地下的温泉河道结合在一起。

大家看到的廊道就是在地面上修建的墙体(图27:体现出地下水道的墙体),墙体是用当地特有的岩石建造的。墙体蜿蜒起伏,体现出地下水道的形状。

图27:体现出地下水道的墙体

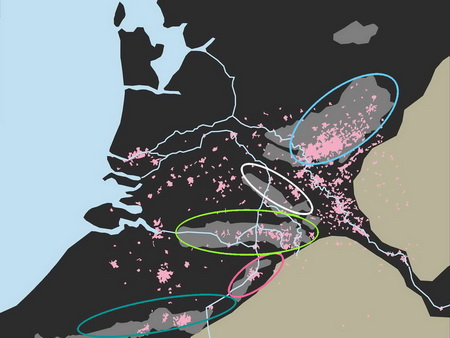

第二个大型公共空间的设计项目绿色都市(Green metropolis),地点为荷兰的马斯特里赫特(Maastricht)、德国的亚琛(Region Aachen)、比利时的卢提西(Lüttich)。项目需要对德国、比利时及荷兰三国之间的采煤区的景观规划。这里的地下煤床延伸到这3个国家,可以说是煤床将这3个语言、文化各异的国家和居民联系在一起了。这些居民通过共同的采煤活动,不断融合,渐渐形成了一个属于他们自身的独特的区域。采煤工业的发展导致了具有三国文化特征的地域文化背景的形成。这些既具有三国文化背景,同时又融合在一起的居民希望建造一个属于自身特点的区域景观。

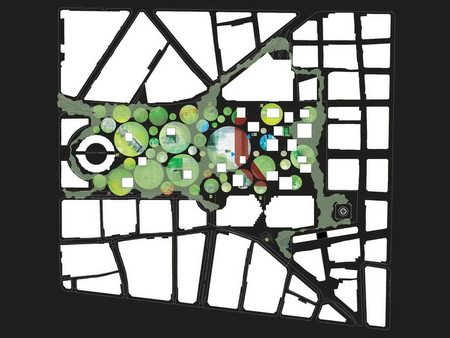

这张图中(图28:特色采煤区和居民点分布图)圆圈画出的范围就是很有特色的采煤区和居民点的分布情况。我们希望把这些分散的区域联合在一起,形成统一的地区景观特色,如统一的社区、统一的公园、统一的政策,以求这个区域经济的共同发展。

图28:特色采煤区和居民点分布图

朱教授:采煤工业是上述3个国家合作开发的项目。最近20年来,欧洲已不再开采自己的煤矿,所有的煤层都留在了地下。这就使得该地区的经济模式发生了巨大变化,并形成了3个大规模的经济发展区域。首先是德国的鲁尔工业区,其次是比利时的卢仁工业区,最后是法国的里尔工业区。这个规划就是要在三国交界的自然区域,利用景观规划的方法,把一些自然元素联系在一起,建立一个新的城市发展基础设施的框架。

从这张航片上大家可以清楚地看到地表物和地下物是如何联系在一起的(图29:采煤区航拍图)。地下有煤层的分布,地表是一些林地和自然区域,小红点表示一些小城镇。这个区域共有两条高速公路:一条沿河流延伸,将自然区域联系在一起;另一条将城市的繁华地区联系在一起。我们没有刻意把它们连在一起,但是这样做的结果让人们觉得它们已经紧密连在一起了(图30:紧密联系起来的三国采煤区)。

图29:采煤区航拍图

图30:紧密联系起来的三国采煤区

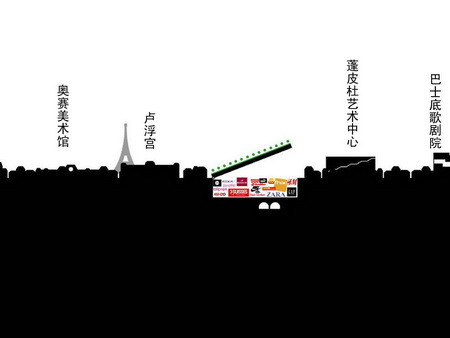

接下来给大家介绍的是位于巴黎市中心的集市改造工程(Forum Les Halles),这也是一个引起人们争议的项目。这是我们参加竞标的设计方案,虽然未能中标,但我还是希望借此谈谈我们的设计观念。在历史上,这里曾是一个蔬菜批发中心,每天都有大量的蔬菜运输到这里,再批发至城市的四面八方。但集市从巴黎市中心迁往巴黎郊区之后,这块地的原有功能就完全丧失了。令人惋惜的是它原有的文化也在渐渐消失,蔬菜批发市场建筑物拆除之后,这里只留下了一个大坑(图31:蔬菜批发市场建筑物拆除之后留下了的大坑)。这块用地共闲置了30年,由于位于市中心,所以从市政府到建筑师都非常关心这里的建设,先后提出了500多个设计方案。市政府希望在地面营造能够接纳旅客和居民活动的公园,同时又不想牺牲这里的商业价值。最后经过商讨,决定在原址上建造一个地下商业中心(图32:拟建的地下商业中心剖面图),而在地表建造一个公园。到巴黎游玩参观的人们在游览了埃菲尔铁塔、卢浮宫等景点之后,都惊讶于在巴黎市中心有这么大规模的地下商业中心。实际上,地面上的园林景观成为这个地下商业中心整体形象的象征。

图31:蔬菜批发市场建筑物拆除之后留下了的大坑

图32:拟建的地下商业中心剖面图

前面我提到了怎样充分利用那些地面所无法看到的因素开展设计的。这个地下商业中心的设计项目也同样存在着如何利用肉眼观察不到的景象的问题。在巴黎,地下交通已经非常发达,很多游客每天都是乘坐地铁从这个名为“阿尔”的地方经过,这个地铁中心每天的客流量达到几十万人。因此这个商业中心实际上也是巨大的交通枢纽的配套设施,人们很容易到达这里,因此商业价值十分可观。地面上是巴黎居民清晨散步休闲、享受阳光、呼吸新鲜空气的活动场所;而地下主要是为大量乘客、游客设置的商场。由此形成了一个具有综合性功能的城市街区。

我们这个设计小组首先做的工作,就是了解这个占地约7hm2的场地可供利用的最大面积。除了地面的用地之外,还要考虑地下商业中心的用地规模,又不希望在地面的活动空间和地下的商业中心之间存在明显的界限。那么我们要通过怎样的设计才能把它们有机地结合起来,同时把地下的一部分商业活动引到地面上,使游客们在不知不觉中就进入另外一个天地呢?

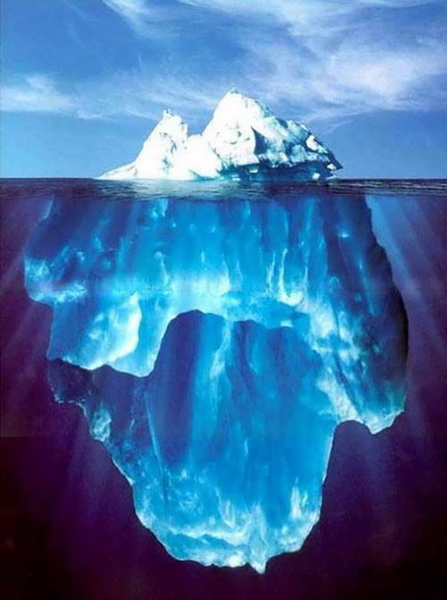

朱教授:虽然这个场地的规模只有7hm2,但是由于地处巴黎市中心,因此显得十分重要。建筑师雷姆·库哈斯(Rem Kolhaas)在做这个项目设计时,首要的任务就是充分利用空间。这个设计一方面考虑到如何充分利用地面空间和建筑立面空间,另一方面也希望充分利用地下空间,因为有很多游客都是使用地下交通方式。此外,设计师还希望在地面和地下之间建立一种联系,形成一系列通道。正如冰山并非自上而下堆积形成,而是由水下的冰块拱出水面而形成的那样(图33:自然界中的冰山),库哈斯希望地下商业建筑能够拱出地面,并把一部分基础设施,如走道、出入口等,设在地面上,这样就使得地面的公园和地下的商业区之间形成很好的联系。但这个设计也带来了很大的争议:因为在公共空间里,是不允许设置商业设施的。在巴黎,人们一般认为公园就是公共福利设施,不允许在公园中出现任何商业化设施。我们在地面上兴建公园,而它同时又为地下的商业中心服务,很多行人通道的下面就是商场,而且部分商业设施、广告牌等又都伸到公园中来。这样的措施是否允许做?如果允许在这里做,那么在其他地方是否允许做呢?所以,真正引起人们争议的,是商业街区和公园设施相结合的设计观念。

图33:自然界中的冰山

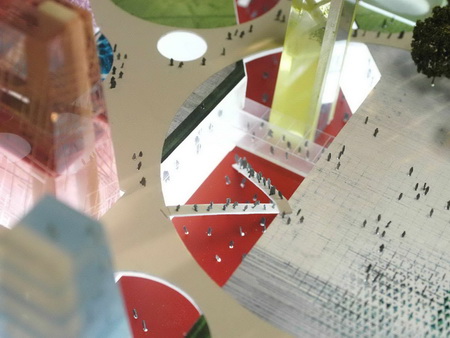

我们赞同在地面的公园和地下的商业中心之间建立联系,使彼此之间不至于显得泾渭分明。我们的设想是将花园延伸到地下,同时让地下的商业设施突出地面。最初在地表面和地下之间只有一个出入口,所有人要想从地表到地下,不管是去商业中心还是乘坐地铁,都只能通过这一个出入口。因此,我们设想在地表多设几个出入口,或者采用前面所说的类似“水井”的做法,使花园有一定的深度,从地表向地下延伸(图34:设计概念图)。

图34:设计概念图

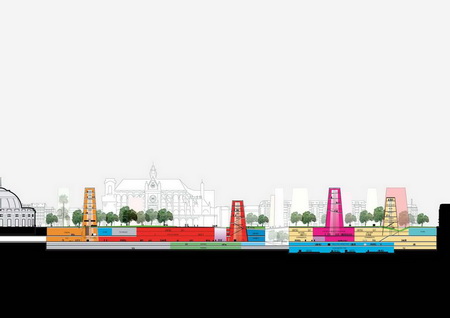

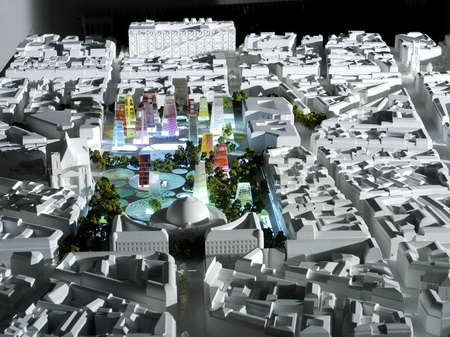

那么,如何才能在地面的花园和商业中心伸出地面的构筑物之间建立有机的联系呢?花园部分采用了法国典型的几何式布局,突出地表的构筑物采用方形,这样它们之间能够产生一种呼应(图35:地面花园与突出地表的构筑物的布局图)。花园大小不一,是因为我们设想要使带有商业功能的花园与周围的文化中心形成呼应。

图35:地面花园与突出地表的构筑物的布局图

从三张图片(图36:方案剖面图)(图37:方案全景模型)(图38:地面花园与地下建筑的连接细部)中我们可以看到地面花园和地下建筑构成的层次感。非常遗憾我们的设计方案最终没能中标,但是我个人认为,随着城市的发展,城市空间将越来越具有层次感,包括地面和地下的交通设施。整个城市在慢慢地分成若干个层面,既有地面的可见部分,也有地下我们无法看到的部分。在设计中应该同时考虑到这些可见的和不可见的要素,并在彼此之间寻找一个平衡点,这是非常重要的观念,我认为也是今后景观设计的一个发展趋势。今后的景观设计应该是建筑师、城市规划师和风景园林师共同合作的工作模式。

图36:方案剖面图

图37:方案全景模型

图38:地面花园与地下建筑的连接细部

朱教授:这个项目的重要意义是显而易见的。地下商业建筑是委托建筑师库哈斯设计的,而地上部分则是对社会进行公开招标。这个案例告诉我们,在面对建筑师时,风景园林师应该采用何种手法营造园林景观。在高度城市化的地区,园林设计必须更多地关注城市的结构、机理对设计的影响。这些影响不仅来自地表,而且还来自地下的建筑物、构筑物等,也就是来自建筑师、工程师的影响。我们的工作就是要综合考虑这些影响因素,希望把历史园林的痕迹、手法转变为现代园林设计的要素,引入到城市空间中来。作为巴黎市中心的一个重要花园,其造园手法也自然要借鉴法国园林的传统特点,就是要利用几何形网格的形式来形成空间的框架。一系列重复的空间构成了法式园林的基本特征。在这个设计中,又加入了城市道路的影响,以其形成公园的基本框架,然后再运用一系列重复的空间,就像一个个可大可小的圆圈,形成一系列花园构成的公共活动空间。这些园林空间和构筑物,如通风口、电梯出入口等相结合,共同构成十分复杂的设计方案。在这个项目中,建筑师通过设计的一系列建筑出入口,以及大量伸到地面上的构筑物,对园林空间施加影响。而风景园林师也希望建造一些像水井一类的下沉式小空间,将地面的园林引入到地下,由此形成园林对建筑的影响。虽然这个方案最终没有中标,我想很重要的一个原因是建筑师把他们的触角伸到园林里比较容易实现;相反,风景园林师要想把自己的触角伸到建筑空间里困难要大得多,最后实施的方案也只考虑设一个出入口(图39:最后实施的方案)。这个设计的整体工作思路就是要把地上的和地下的、园林的和建筑的、历史的和现代的等,各种层面上的元素叠加在一起,综合形成一个整体性的构图。

报告人简介:亨利·巴瓦,毕业于法国凡尔赛国立高等风景园林学院。1986年与米歇尔·赫斯勒(Michel Hoessler)、奥利弗·菲利普(Oliveir Philippe)在巴黎创立Agence Ter事务所。1989年在法属圭亚那创办事务所。1998年后,巴瓦任德国卡尔斯鲁厄大学(Universitat Karlsruhe)景观与园林研究所教授,并生活在卡尔斯鲁厄(Karlsruhe)。2000年在卡尔斯鲁厄创办事务所。他长期在法德两国从事风景园林教学和实践工作,作品颇多。并在欧洲各大学经常举办专题讲座。

评介人简介:朱建宁,1962年生,1986-1990年就读于法国凡尔赛国立高等风景园林学院,并获景观设计学博士学位。现任北京林业大学园林学院教授、博导、建设部科学技术委员会委员、建设部风景园林专家委员会专家组成员、北京清林景观规划设计研究中心首席设计师。致力于中国园林和西方园林的比较研究,主讲北京林业大学西方园林史课程。

注:本文引用的图片皆为亨利·巴瓦先生提供,中国人民大学法语系讲师徐艳初译,硕士生熊瑶整理了文字和图片,对本文亦有贡献,在此一并致谢。