摘要:随着城市建设的脚步的加快,风景园林设计师一方面要跳出园林的范畴,关注更大范围的风景整治,最大限度地发挥风景园林在保护并合理利用自然方面的重要作用;另一方面应加深对场地自然特征、文化特征的认识,以营造的自然作为风景园林设计的主体。以浙江义乌市站前公园规划设计为例,探讨如何在城市新区中,营造富有地域特色的城市公园。

关键词:风景园林;城市公园;自然;地域特色

Abstract: With the accelerated steps of urban construction, landscape architect firstly should get out of they original area and focus on larger range of landscape renovation, exert all their powers to protect and use the nature with reason; secondly they ought to understand the nature character, culture character of site more deeply, then take the constructed nature as the main body of landscape design. Authors discuss how to construct urban park abounding in site characters in new urban district, with the Landscape Planning & Design of Zhanqian Park in Yiwu as example.

Key words: Landscape Architecture; Nature; Urban Park; Site character

现代城市公园的特征在于保护场地的自然肌理并保存前人对自然资源的合理利用方式,避免符号化表现手法带来的人工造作痕迹。以下,笔者以浙江义乌市站前公园规划设计为例,探讨如何在城市新区中,营造富有地域特色的城市公园。

1. 项目概况

义乌市位于浙江省中部,是一座有着两千多年历史的古城,也是一座充满活力的现代城市。义乌新客站区位于城市北部,其核心位置有新建的义乌火车站,火车站东南部的出口正对着一片山地。当地欲借建设火车站的契机,在这片48公顷的地块上建设一个以本地居民休闲游乐与外来宾客观光游览相结合的城市公园。

地块内以丘陵地貌为主,浦阳江的支流洪巡溪、静安溪自南向北穿过。现状用地主要为农业用地、村庄和荒地。起伏的地形、偏酸性土壤、零散开垦的农田与梯田、单一的林地、散乱的池塘,为场地内部典型的景观特征。粗放的经营和无序的建设使得场地的景观资源、生态环境遭到一定程度的破坏。

2. 景观元素

场地内现有的景观元素主要体现在丘陵(山)、水网(水)、农田(田)三个方面。由于长期不尽合理的利用以及缺乏行之有效的管理,使得各景观元素的质量大大下降,之间的联系也被粗暴的切断,难以发挥其应有的功能和效益。合理再现并有机组织场地中已有的景观元素,是因地制宜、建设节约型园林的基本要求。

2.1 丘陵资源

公园用地以低丘山地为主,面积约23公顷。相对完整的山形、和缓起伏的山势,以及由山脊、山谷、坡地、台地等形成的丰富多变的空间,为公园空间的营造、与园外相互借景打下了良好的基础。公园设计可充分利用丘陵地貌作为空间骨架,形成以山地为特色的景观类型,并借助公园建设改变水土流失严重、植被群落单一的现有不足。

2.2 农田资源

以丘陵为主的地貌特征,使得义乌的土地资源十分珍贵。平原河床、缓坡山地成为主要的农业生产用地,而相对较陡的山地和不宜耕作的水边成为主要的林业和居住用地。因此,农田作为世代居住在这里的人们生产与生活的见证,应保留下来并融入公园景色之中,成为游人主要的生活体验空间,同时也可解决部分失地农民的生存问题,体现建设和谐社会的战略目标。在设计中,农田景观的利用应以游人的观赏和体验为主要目的,采用适宜的农业生产方式,避免造成水土流失、污染环境的负面效果。

2.3 水系资源

充沛的降水、丰富的水源,以及溪流、池塘、水洼等形成公园用地内多样的水景形态。原本用作农田灌溉的中心水库水质优良,为营造公园提供了基础。合理利用水资源建立完善的公园水系,既能形成灵动的公园气氛,也能为植物生长提供良好的条件。水系的循环利用与水质的改善、维护应作为公园设计优先考虑的技术措施。

3. 设计理念

恢复自然风貌:恢复地貌、植被和水体的自然特征,以此作为公园的空间骨架,展示当地的第一自然特征;

保留田园风光:田园风光作为第二自然景观最能体现人与自然和谐共生的意境,设计中保留了原有的土地利用方式,营造一片乡野景色;

结合历史文化:前两者构成了公园景观的基调,在此基础上融入以展示当地人先前的生活方式和历代名人的文化遗产,亦即由园林文化为主体的第三自然景观;

融入城市生活:城市化进程不应割裂场地本身与自然、历史的联系,而应该在城市化区域保留一片自然与乡村构成的历史文化遗迹。做到与自然和谐共存,又满足城市居民的需求;

节省工程造价:利用自然资源和自然能力进行造园,是降低工程造价行之有效的手段,尤其是水体的回收净化与循环利用;

便于养护管理:因地制宜的营造富有地域特色的城市公园,不仅能够形成独特的地方文化特色,而且使公园的养护管理成本大大降低。未来的公园养护管理应充分利用当地经验丰富的失地农民,降低养护管理成本,共建和谐社会。

4.设计重点

随着近年国内城市建设步伐加快,城市园林建设的面貌也是日新月异。快速的城市化建设在极大的改善了人民生活水平的同时,也暴露出了一些误区。在站前公园的规划设计过程中,设计师细致分析了这些误区,避免出现观念上的错误,并以设计的语汇对误区进行纠正。

4.1 水系

现今城市规划和城市公园设计中面对水系处理时,常见的误区是忽视原有水系的生态和行洪功能,片面强调视觉效果导致机械的将河道裁弯取直;在驳岸改造过程出于简化处理的考虑,使用直立式砖砌驳岸取代原有的自然缓坡驳岸。这一方面抹煞了滨水植物从浮水、挺水、湿生、草甸、灌木、乔木逐步变化的自然植被群落关系,另一方面也降低了河流的截面积,增加了行洪的隐患。

出于展现自然景观的目的,站前公园规划方案将场地内原有水系的石砌驳岸改造为自然式驳岸,并连通周边零散的水体环绕园区。这是带来了两个问题:为了实现全园水流自然循环,使用引水渠连通外围水体和中心水库是否可行?驳岸改造后是否影响原有水系行洪泄洪上的功能?

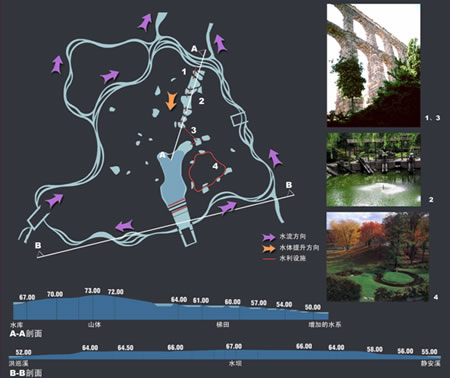

园内现状水系由中心水库、西面的洪巡溪和东面的静安溪组成。洪巡溪和静安溪流向为自南至北。连通水系环绕园区旨在有效的收集地表径流补充水源,并形成公园与城市间的软隔离带。因此,规划方案增加了两段水系,同时开挖辫状枯水河槽,形成河网地、河湾地和支水系,增加河水与周边土壤、地下水的接触,通过这种方式复兴河道。(图1:水系规划图)

图1:水系规划图

环园水系流至公园东北角需要使用设施将水翻山提回至水库以实现水系循环。设计中通过人力水车、风力水车、引水槽结合电泵解决翻山的高差(约为15米)。跨度较大的地方使用电泵将水抽入引水槽流入高一级水体。跨度小的地方结合使用人力水车和风力水车,这些设施一方面为公园平添几分朴素的的田园风貌,一方面人力水车也为园内游人提供了体验农耕生活的机会。

洪巡溪和静安溪的河道截流量分别为42m3/s和36m3/s,复兴的河道在不改变河道截流量的前提下,使河道自然化。增加湿生植物,并建立洪泛区,适应不同高差的水位变化。增加水中生态岛,促进河道两侧的植被生长。丰富的植被可以拦截部分泥沙,吸收水体的氮磷等富营养物,增强对水体的净化作用,同时营造丰富的植物景观。

4.2 植被

当前不少城市进行建设时忽视乡土树种、乡土地被植物,而对大树移栽、洋花洋草,逆境栽植、反季节植树这些立竿见影的做法情有独钟。殊不知这些建设手法本身就违背了自然规律和生态原则,而且造成资源(如灌溉用水)的严重浪费。最终导致城市植被的地域特色缺失,植物指示性混乱,养护成本大大增加,且成活率下降。

公园方案设计对于植被规划始终以义乌主要植物名录为基础,遵循适地适树的原则,强调植物形成的空间尺度感,着重展示植物群落的自然特色和整体景观效果。具有特色的植物类型有:

水生植物:水生、湿生植物能净化水质、改善景观,促进河流再自然化;并为水生昆虫、鸟类、鱼类等提供繁衍和栖息的环境;

水田的复式耕作植物:充分利用现代农业技术,提高土地单位面积的生产率,形成富有江南特色的“桑基稻田”;

旱田的轮作、多季节观赏植物:利用植物生长季节的不同,进行旱田的轮作,提高土地利用率,同时形成富有季相变化的植物景色。

4.3 山体

场地内部分山体被城市道路切割、山体表面植被退化。设计方案通过以下措施恢复山体原有的生机。首先保护现有的山体地形不再继续被破坏,其次通过补植树木修复山体景观。设计师沿等高线的纹理进行种植设计,并以山顶为端点,留出若干透景线作为园内各个节点之间的视觉通道,这在总平面图上也有明显体现。山体种植的这种韵律,可以为公园景观建立一种均一的风格。基调树则选择义乌当地常见的香樟、枫香、乌桕、水杉等。

4.4 农田

城市建设大量侵占农田的案例一直以来屡见不鲜。近年来尤为突出的是,凝聚着人类智慧、最为生态有效的湿地——水田在城市湿地公园的建设中,正被迅速的破坏。以长三角地区为例,种植面积由1997年的360多万亩锐减到2006年的165万亩,并潜伏着巨大的生态隐患。长此以往,人类所失去的将不仅仅是田园牧歌般的景色。

通过对场地周边和内部的分析,规划方案试图在场地内保留了一片农田,希望它四季都能展现给游人良好的田园景观,因此需要采用适宜的作物进行轮作耕种。参考当地县志,最终选定种植油菜、向日葵、水稻、冬小麦。轮作使农田焕发生机,兼顾了农田的生产功能和景观作用。

4.5农庄和农民

当今的城市建设对场地内的农庄大多统一拆除、迁至远郊。一方面抹杀了场地内历史、文化风貌,另一方面农民离开世世代代耕种的农田去往一个新的环境生活,不仅是生活方式的调整,更多生活观念和意识形态的改变,这个过程是痛苦的,也是一定程度上可以避免的。农民离开了土地,他们的生计成为需要全社会关注的问题。这也需要综合社会学、经济学和心理学等多学科通盘考虑。

规划方案建议公园养护管理聘用当地经验丰富的失地农民。一方面解决原居民的就业问题,降低养护管理成本。

以上五个方面是城市建设误区的较为典型的体现。在当今城市化的脚步无法减缓的前提下,建设城市新区和城市公园尤其需要风景园林设计师在对场地进行充分调查的基础上,合理保护、正确利用,因地制宜开展建设。一方面要跳出园林的范畴,关注更大范围的风景整治,最大限度地发挥风景园林在保护并合理利用自然方面的重要作用;另一方面应加深对场地自然特征、文化特征的认识,以营造的自然作为风景园林设计的主体。汲取以往的经验和教训,避免重蹈覆辙。成功的作品,应该是在保护场地原有特征的基础上去营造的富有地域特色的环境。

5. 景观格局

设计方案将公园的景观格局提炼为为“一轴;两环;山、水、田相依”。

“一轴”是以客站建筑为起点,以站前广场为序曲,以台地广场为高潮,延伸至田园景区的序列型景观轴线,将交通集散、旅客候车、交流聚会和观光休闲等功能相结合,在客站前形成开敞深远的空间效果。通过渐进的设计手法形成从人工广场景观到自然丘陵景观的逐渐过渡,将公园景色引至客站建筑物前,使旅客一出车站就对公园景色留下深刻印象。

“两环”是指环绕公园主体部分的“蓝环”和“绿环”。“蓝环”是由“辫状”溪流组成的河床地带,它自然曲折、依山环绕,将全园水系串联起来,形成充满自然活力的溪流景区;“绿环”是沿着溪流内外侧设置的两条环型园路,结合典型的河床植物种植,形成环绕全园的主要游线。“蓝环”与“绿环”相结合,将公园主体与周边的各类建筑相分隔,以利形成静谧的公园氛围和便于管理的开放式公园格局。

“山、水、田相依”是指以自然山体为骨架,将丘陵、水库、池塘、水洼、台地、梯田等景观斑块融于一体的各个景区,是游人开展各类游憩休闲活动的主要场所。(图2:总平面图)

图2:总平面图

6. 景区设计

全园根据各个地块的位置、功能、地形、水系等自然条件,在分区规划上划分为广场、田园、花岛、梯田、水泊、溪流、山林七大景区,并结合一系列景点的布局,形成内容丰富、景色多变、适宜不同人群、不同季节活动、观光、休闲、运动等需求的公园游览区。(图3:景区布局图)

图3:景区布局图

6.1 田园景区

保留农田肌理,种植油菜、向日葵、水稻、冬小麦等兼有观赏性和经济性的农作物;田埂两侧种植当地经济树种,如枣树、桑树。在营造富有乡村气息的田园风光的同时,也向人们展示了当地典型的复式农业模式。试想一下四季的风光:春季“莺飞草长三月天,油菜花开满田间”;夏季“酷暑逼人蝉愈噪,片片葵花向日斜”;秋天“稻花香里说丰年,听取蛙声一片”;冬天“万物萧瑟沉寂时,小麦吐绿添生机”。

农田上方设置架空木栈道,构图上延续了广场景区的网格布局,与原有的农田肌理形成强烈对比。上下两层空间相互穿插,田园与城市、传统与现代和谐交融,让久居喧嚣城市中的人们体验自然清新的田园风光。

6.2 山林景区

公园东南角的山体原有部分彩叶植物,设计中通过补植乔灌木、丰富树种、开展林下活动,营造富有趣味性的彩叶山林。

6.3 水泊景区

景区内水库提供周边部分居民的饮用水,在保护现有水域的基础上,在周边种植水杉、乌桕、木芙蓉、黄菖蒲等植物,营造出宁静的滨水氛围。水库周边借山势集中布置园区的服务性建筑,如茶室、酒吧、展览厅、茶艺馆、接待室。利用背山面水的良好空间,使水泊景区成为公园的重要停留点和服务区。原有的水库南面水坝和护坡线条僵硬,利用水坝两侧5米的高差设计礓擦式瀑布,并于堤坝下游近水面处增设木桥,使游人可以近距离观水景、听水声、触水流。

7. 结语

本方案为投标项目。在评审会中受到专家评委的好评,但却被政府决策层否定了,原因之一是保留原有农田与城市面貌不符。

对此,笔者感慨良多。城市建设决策者们很多不是业内人士,他们很容易受到表象化的城市建设误区的影响,将个人的喜好强加到城市建设工作中。而这类情况,在二三线的城市中并不鲜见。

这种情况对于从业人员来说,是逆境,也是机遇。从业人员更需要在与城市建设决策者的交流中用理论、案例、数据引导决策者,使城市建设走上良性发展道路。

用地面积:48公顷

设计时间:2006.05-06

设计单位:356884.com

项目主持人:朱建宁 教授

项目组成员:么永生、韩蕊、杨云峰、马健、陈美兰、张晓叶、熊瑶、罗倩、何睿、郑光霞、杨雪、孔洞一、胡振

致谢:

导师朱建宁教授在成文过程中曾给与悉心指点,在此深表谢意。义乌市站前公园规划设计为朱建宁教授主持的实际项目。