本园的设计希望再现场地本身的自然景观特征及其文化内涵,唤起人们对这片土地逝去历史的追忆。既保留场地原有特征、自然元素以及原住民的生活方式,又融入未来游人的理解、体验和记忆方式,使这片土地的利用具有自然、文化以及历史的延续性。

1. 场地内容解读

现场踏查主要从三个方面来了解这片场地。

首先,场地所在的区域环境。园博园基址的历史是从泻湖到水库、从围湖造田到围湖养鱼。鱼塘的整体格局、肌理与渔民生活生产方式形成重要的自然和文化景观。

其次,场地的周边情况。站在八号场地环顾周围,可远借园外山峦,近借对岸的花园和邻近的水面。这就要求设计师采取外向的空间处理手法,甚至要有忘我的精神,使设计成为游人欣赏外围风光的观景台,而不应用张扬的设计将游人的视线留在园内。此外,八号展园与设计师园区的入口和其他设计师园较远,容易被人遗忘,因此,展园的导向性和可识别性尤为重要。

最后,场地本身的情况。场地面积约1000平方米,呈北窄南宽的条带状;现有一片长势良好的芦苇,掩盖了土壤和地形的特征;从已有的一条小径穿过,发现地形逐渐下降直至水塘,整个场地依附于水塘而存在。

2. 景观要素构成

体现区域环境特征的元素,是围绕鱼塘的各种生物和活动,如鱼群、鸟类、芦荡、塘埂、渔网、小船等,由此构成的场景也是人们认识环境特征的要素。八号地已有的大片芦苇,虽给人留下了湿地的印象,但单一的景色还不足以反映原先那片“家园”的活力,需通过“鱼塘”的引入,才能形成各种水生植物、鱼群、鸟类栖息的乐园;为了保护和欣赏这片乐土,引入“围网”的概念,并引申出“水网”、“路网”和遮挡烈日的“荫网”等设计元素;鸬鹚栖息的木桩兼有吸引远处游人到来的标识性作用。因此,设计主要围绕着“网”、“湿”、“园”这三个要素展开。

3. 空间结构组织

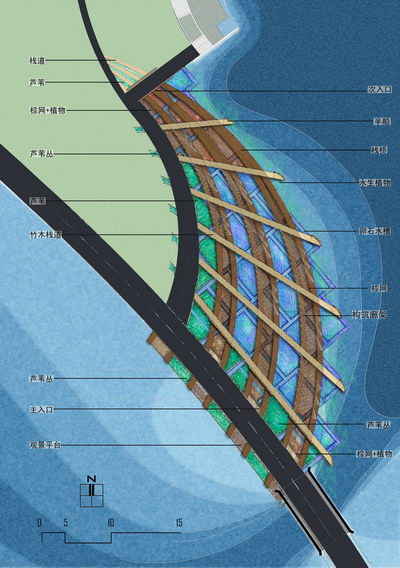

设计采用分层叠加的构成手法达到以小见大的空间效果,同时也满足各种生物活动层面不同的要求。结合“网”这个空间构成要素和园林设计语言,自下而上形成“水网”、“路网”、“荫网”的布局。同时考虑到空间的层次和尺度变化,增加了 “屏障”的设计要素。

(1)“水网”

“水网”是坐落在原地面上的第一层面,源自纵横交错鱼塘的不规则水面,结合场地的高差变化,构成错落的“水网”意向。第一层面完全留给自然,是土壤、水、动植物等各种自然要素和生物要素构成的具备自我更新能力的系统。

(2)“路网”

“路网”是设在“水网”上方的架空层,也是游人活动的主要层面,体现出人与自然和谐的设计思想。设计以渔民赖以生存的渔船为原型,以竹木栈道形成纵横交错的路网,平面构图如同飘浮在水网上的船甲板。竹木栈道之间用棕绳编织出片片“渔网”,密织的部分可供游人漫步其间,体验漂浮在水面般的动感;疏织的部分有植物从缝间探出调皮的枝条,同时让游人透过棕网欣赏地面层的鱼群、水草和水面。

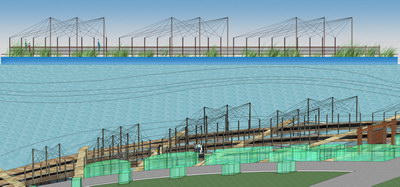

(3)“荫网”

设计取材于船帆构型以及鸬鹚栖息的桅杆,在立面上提高了本园的可识别性。同时,利用利用棕绳在“桅杆”拉起片片遮挡烈日的“荫网”,如同片片船帆,为游人提供更加舒适的停留空间。夜幕降临时,“桅杆”上的渔灯仿佛星星点点的渔家灯火,“家园”的环境气氛更加浓郁。

(4)“屏障”

尽管场地面积有限,但适度的分隔更易于产生变化的空间效果。障景的设计采用两种手法,一是利用高大的水生植物,如芦苇、莎草、灯心草等构成的“实障”,在水、路、荫网这三个层面之间穿插,加强了空间的整体性;二是借鉴传统园林中的屏风,结合棕网构成的“虚障”,既起到框景的作用,同时为设计方案的文字解说提供了便利,类似传统园林中的铭刻。

4. 游线设计

作为园博园众多展园之一以及所处的特殊位置,游线的设计考虑三个层面:场地导向性、场地与周边的衔接以及内部的交通组织。游线主要通过“路网”来实现:南北向竹栈道来源于海浪冲击岸边形成的优美弧线,连接南北出入口,引导游人进入园子;东西向直线木栈道作为透景视线,将游人从陆地自然过渡到水体,体验过渡区域的芦苇荡、湿地景色。棕网作为沟通栈道的辅助交通,主要为游人提供一个可以驻足体验感知的空间。作为博览会的展园,希望吸引大量游人参观并留有印象,其目的不仅仅是让人游山玩水,合影留恋,更是希望让游人能够身临其境地体会和感知园林景色富有的寓意,更多地了解认识园林行业,唤起公众对自然、生态、环境等问题思考与重视。

面积:约1000㎡

设计:朱建宁

参加人员:崔柳、陈美兰、李莎、陈玲、杨云峰

设计时间:2006年11月-2007年2月

建成时间:2007年8月

鸟瞰图

空间结构:由水网、路网、荫网和屏障叠加构成全园。

荫网:渔线在木柱框架中交叉穿梭形成帆状的荫网,并向空中扩展延伸。

照明:荫网立柱上摇曳着星星点点的渔船灯火。

屏障:密植的芦苇丛、古典样式的屏风,营造出清新纯朴的田园气氛。