摘要:每一寸土地都是大地的片段,都是承载历史印记和地域文化的载体。对于那些废弃后亟待修复的土地,是保留还是抹去它曾承载的沉重历史?银河公园前后的建设体现了不同的设计观点。作为废弃的采石场的延续,改建设计在“真实”胜于“艺术”的思想指导下,力求保留场地中原有的信息和元素,将展示场地原有的景观特征和历史文脉作为设计重点,并充分利用地方材料和现代技术,营造出既有自然文化特征,又与现代城市肌理融合的城市公园。

关键词:采石场、记忆、场地特性、元素、肌理

Abstract:Every inch of land are fragments of the earth and the carrier of the history and regional culture. For the abandoned land to be rehabilitated urgently, the question of reserving or erasing the heavy history it carries has to be answered. The construction of Yinhe Park reflects a different design perspective. As a continuation of the abandoned quarry, the reconstruction design is guided by the thought of the reality rather than the art and strives to retain the original information and elements of the site. The focus of the design is to display the original landscape features and historical culture veins of the site. With full use of local material and modern technologies, a city park of both natural cultural characters and modern city texture is created.

Key words: Landscape Architecture; Quarry; Planning and Design; Memory; Element; Texture

一、项目概况

日照位于山东省东南部的黄海之滨,因“日出初光先照”而得名。辽阔的大海,漫长的海岸线,给日照以良好的自然条件。

日照属暖温带湿润季风区大陆性气候,冬无严寒,夏无酷暑。西部多山,东部临海,丘岭与平原分布其间。水资源较为丰富,年天然储藏量为8亿多立方,水质优良。矿产资源以花岗岩为主,自1976年开始小规模开采石料用于民用建筑,后因日照港口扩建用石而加大了开采规模,尤以1980-90年期间为甚。随后,开山采石活动逐渐得到禁止,2000年国家出台了强制性封闭采石场的措施,采石坑的修复问题逐渐得到重视。

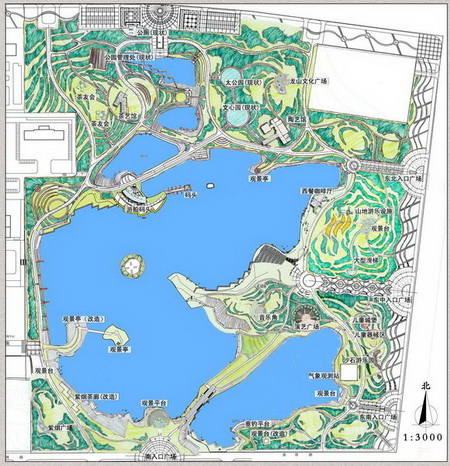

1985年,日照由县改市,并在废弃的采石场上建设了一片新市区。原先的采石场部分被保留下来并注入雨水,结合园林绿地成为城市公园。银河公园就是在这样的大背景下,利用废弃的采石场,于2001年开始兴建的。公园位于市政府大楼的北侧,与南面的人民广场共同构成新区的核心,总占地规模90余公顷,其中银河公园面积约48.5hm2,水面约14.15hm2,最深处约12-13m,平均水深7-8m(图1改建前湖泊主水景)。2004年日照市政府决定对银河公园进行全面改造。

图1 改建前湖泊主水景

二、改建重点

银河公园的原设计因偏重“艺术性”而忽视了对场地特性的认识与表达,主要存在着以下几方面的问题:

首先是植物景观过分单调和贫乏。园内以稀疏的树林草地为主,品种十分单一,种植显得随意,视线过于通透。由于公园兴建于花岗岩山地上,而且覆土较薄,在雨水的冲刷下泥土极易流失而剩下石砾,造成土壤的贫瘠化。再加上海风的侵袭,导致植物长势不佳。

其次是地形处理过分平缓和散乱。原地形设计中央较高而四周较低,形成向四周发散的园林空间,尚未形成以湖面为核心的围合空间。平坦的地形结合稀疏的林木,使得园内视线一览无余。自然而辽阔的公园水域,与周围的城市建筑和远处的自然山体之间缺乏必要的过渡或衔接,为能构成引人入胜的公园山水骨架。

第三是公园水景显得疏远和平淡。园中的湖面给人予或辽阔、或深远的感受,湖岸蜿蜒曲折,仿佛高山之巅的天池。然而因水面与园路高差较大,缺乏能够亲水的地点,使游人难以接近湖水。环湖的园路沿线景色平淡无奇,辽阔幽深的湖面有如单调而令人疏远的水库(图2改造前僵硬和驳岸和护栏)。

图2 改造前僵硬和驳岸和护栏

第四是公园的人工护岸喧宾夺主。采石后遗留下的石矶、峭壁等,原本既是引人入胜的天然美景,又是展示岩层肌理和城市基址的天然地质博物馆。原设计的混凝土护岸和浮雕墙,不仅造成了场地原有特征及属性的丧失,而且粗糙的人工雕饰景观难以与自然的湖景相协调(图3改造前粗糙的人工雕饰景观)。

图3 改造前粗糙的人工雕饰景观

第五是园林小品与环境格格不入。如汉白玉栏杆原本是庭院中小桥流水的配景,公园中原有的混凝土仿汉白玉栏杆与宏伟壮观的山石护岸和湖面尺度不和谐,也破坏了公园的自然氛围和景观特色。园中大量的雕塑和建筑小品,因制作粗糙、色彩艳丽、造型各异等,导致公园缺乏统一的景观特色。

第六是缺乏必要的休闲服务设施。原有的公园休闲活动和服务设施以经营性的游乐园为主,因规模较小、内容杂乱、档次偏低、各自为政而造成景观和经济效益都欠佳的局面,游人也难以在园中长时间停留。改造成开放式城市公园后,上述问题显得更加突出。

因此,银河公园改建设计的重点,首先在于塑造和谐自然的山水结构,改造混凝土砌筑的人工驳岸,恢复花岗岩驳岸自然肌理与人工开凿共同构成的景观特征,突出废弃采石坑的场地历史痕迹;同时利用辽阔的湖面,辅以山丘和林木,结合山石驳岸的恢复性改造,营造以水景见长的湖光山色型城市公园;并结合公园入口广场设计,将公园水景引向城市,发挥公园景色改善城市景观的巨大作用。

三、设计观念

城市公园作为城市重要的构成要素和基础设施之一,设计应在充分认识场地景观特征和形成机理的基础上,以构建和谐的城市形态、保存城市的自然肌理和延续城市的历史文脉为目标,营造具有地域性自然和人文景观特征,满足人们游乐活动需求的城市公共空间。(图4改建设计平面图、图5改建后湖泊主水景)

图4 改建设计平面图

图5 改建后湖泊主水景

1.城市肌理

城市公园设计应将公园景观融入城市肌理。首先将银河公园与人民广场作为一个整体,并向南一直延伸到五彩湖,构成新区核心的景观轴线;其次在公园的四周设计与城市街景相和谐的周边景观带,并以入口广场为景观节点,使公园与城市景观实现无缝对接;此外借助公园景物弥补城市景观之不足,如公园东部设计的山丘在建委办公楼前形成一道屏障,避免办公楼直接面对车水马龙的街道。

2.自然肌理

以日照西部多山,东部临海,丘岭与平原分布其间的地貌特征,作为公园地形改造的基础;以暖温带落叶阔叶林的植被分布特征,作为公园植物景观的框架。地形处理围绕着中心湖泊构成起伏的山丘,一方面将城市西面的山体借入园中,形成远近呼应的山景;另一方面在公园东边的土丘上设观景台,由此眺望海景。随后在山水空间的基础上构建公园的植物群落,强调从水生、湿生、岩生植被到疏林草地、山丘林地的过渡性植物景观。(图6改建后从水生、湿生、岩生植被到疏林草地、山丘林地的过渡性植被景观;图7改建成疏林草花地被景观)日照充足的水源和丰富的石材等自然条件,也在公园设计中得到充分体现。

图6 改建后从水生、湿生、岩生植被到疏林草地、山丘林地的过渡性植被景观

图7 改建成疏林草花地被景观

3.场地肌理

废弃的采石场是银河公园场址最典型的特征,35%的用地都是采石后遗留下的大坑,注入雨水后形成水质清澈、水光潋滟的湖泊景色,沿岸是经过人工开凿的花岗岩峭壁、石矶、石滩等,高低错落、形态丰富。宛如“天池”的湖泊美景,自然生动的岩层肌理,为公园设计定下了基调。在水边、岩缝和石滩中自行衍生的植被,又使人感受到自然顽强的生命力。因此,公园改建设计紧紧围绕湖水、岩石、野生植物这三大要素,作为塑造公园景观类型和空间氛围的基础,使游人能够全方位、多角度、多层次地接近、欣赏这三大要素以及构成的景观特色,体现以自然文化为内涵的公园设计观念。

4.历史文脉

日照地处龙山文化的发源地区,由文物古迹、历史名人、民间艺术,以及农业生产、园林园艺等构成的历史文脉,为公园建设提供了大量的素材。设计希望以此作为公园人文景观的源泉,满足游人的文化活动需求。其实,采石场是公园场址中最典型、最突出、最重要的历史文脉,设计以“采石场上的记忆”为主题,保留采石后遗留下的特征,并以此为主线贯穿全园,使人们了解城市发展的历史与基础,勾起人们对往事的回忆。设计还以石材为要素,以石加工为线索,展示日照的石文化。在体现日照低山丘陵自然地貌景观的同时,结合历史人文、民间艺术及地方特产等,将银河公园改建成一个野趣横生,粗犷而不粗糙的,既有自然景观特色又有历史文化内涵的城市公园。

四、景观结构

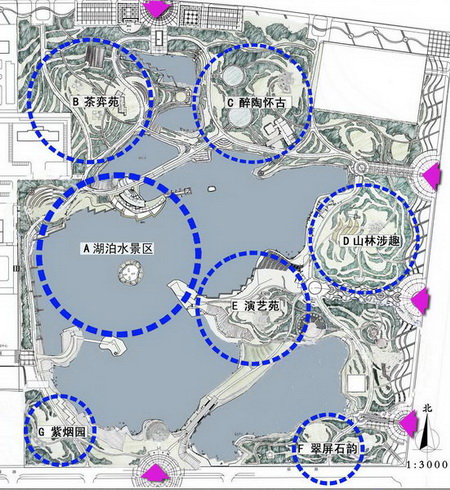

银河公园用地完整,水面占据着中心位置,成为全园的景观和空间核心。改建设计首先塑造以水面为核心的向心空间,突出了水面的地位与功能。随后围绕着中心水域逐渐展开各个景区,形成主次分明,结构清晰,各具特色,整体和谐的环形游览序列和放射性的景区结构。(图8公园分区图)

图8 公园分区图

改建设计从空间塑造和有利树木生长的角度出发,对全园地形进行改造,在水面四周堆出连绵起伏的地形,构成更加和谐的自然山水框架,再现了日照典型的丘陵地貌特征。同时将公园的山丘景观作为联系公园水景和城市景观的纽带,形成从公园水景到山林景观、城市景观、外围山地景观等一系列景观层次。地形塑造还兼顾观景视线的变化,通过地形来引导游人的视线产生虚实变化;深厚的回填土也为树木生长创造了有利条件,从而形成更加丰富的植物群落,体现植物多样性原则和空间层次变化。从树林到树丛、灌丛、喜湿植物,再到水生植物等一系列植物层次,进一步突出了公园的自然气息、空间层次和景观的多样性。

在景区规划方面,设计按照自然文化、历史文化、现代生活、文化娱乐等内容,围绕中心水面构成的湖泊水景区,以环形游线串联起其他主要景区。

1.湖泊水景区:

银河公园中心水面由一组大小不同的水域串联而成,大致可以划分成四个水景区域,即北湖、中湖、东湖和西湖。水域景观设计从三方面着手,首先是通过驳岸、地形处理调整水景空间的尺度感;其次是恢复岩石驳岸的自然肌理,并结合植被营造自然化的水景;最后是在水面较浅处设置栈道、栈桥、亲水平台等设施,尽可能形成环湖亲水步道体系。(图9改建后沿岸木栈桥、图10改建后临水栈桥及沿岸悬挑的咖啡厅、图11修建后焕然一新的码头、图12硬质驳岸改造后效果)

图9 改建后沿岸木栈桥

图10 改建后临水栈桥及沿岸悬挑的咖啡厅

图11 修建后焕然一新的码头

图12 硬质驳岸改造后效果

此外,设计根据三个水域原有的空间特征,分别形成各具特色的水景空间。北湖空间狭窄,宜营造以水生植物为主的湖泊湿地景观;中湖水面辽阔,重点在调整驳岸、植被,营造以观水、亲水、水上活动为主的开敞湖泊景观;东湖水域较深,沿岸石壁陡峭,宜创造具有幽静而神秘感的高山湖泊景观,供游人在此沉思、垂钓;西湖水面较小,濒临街道,南面石壁陡峭,北面接单位庭院,设计以沼泽湿地水景为主。整个湖泊水景区还根据原有条件,设计了芦苇荡、伊莲池、荷花塘、香蒲畔、紫云汀、飞燕湾、漫滩广场、香菱渡等一系列景点。

鉴于园内水域局部较深,石岸陡峭,在游人的安全性方面存在一定的隐患。设计方案首先是利用环湖浅滩设置游览栈道,并在两侧或抛石、或增加水生植物种植带来防止游人落入深水区域;其次是在陡峭的石壁上原设计有悬挑栈道,并在下方设有水下栈道及保护网,但出于安全防范考虑两者都未实施;第三是在沿湖四周高崖绝壁的顶端,设有植被和围栏,防止游人因过于靠近石壁边缘而不慎落水;第四是对游船上游人的保护,设计方案在整个水域按30米的网格设置荧光浮标,既能使不慎落水的游人能在漂浮物的帮助下等待救援,又形成独特的水面照明效果和空间尺度感,但因缺乏必要性最终也未能实施。实际上,银河公园在改建前开放的三年当中,也从未发生过游人落水身亡的恶性事故。

2.茶艺苑景区

日照茶树引种于江南,由于越冬期比南方长1-2个月,且昼夜温差大,有利于内涵物的积累。日照茶汤色黄绿明亮,栗香浓郁,回味甘醇,享有“江北第一茶”之美誉。因此在公园西北角的阳坡上设计了茶艺苑景区,以“茶艺馆”为中心,伴之以品茶广场、茶文化主题雕塑等,为游人营造一个驻足品茶的休闲场所。植物种植以茶树为主,辅以各类球形常绿灌木,结合建筑、广场、雕塑等,营造具有浓郁的茶文化气息的茶园景观。

3.陶艺苑景区

在公园北入口东侧,与茶艺苑相对设计有陶艺苑景区。这里原为一片平缓的黑松林,已有“文心园”和“太公园”两个展示日照历史文化的景点。改建设计保留了“文心园”和“太公园”,并增加陶艺馆和陶艺广场,在展示黑陶制作工艺的同时,为游客提供学习制陶的文化场所。为营造景区深邃含蓄的文化氛围,设计重新塑造了地形,增加了植物层次,使历史景点融入浓郁的山林气氛之中。

4.山林涉趣景区

公园东部接近居民区,设计以游憩活动为主。首先利用开阔的场地塑造了一组连绵起伏的地形,既作为建委办公大楼的障景,又突出了静谧的公园气氛。从山丘之巅的观景台上,向东可眺望海景,向西可俯瞰湖景。林下用来设置一系列活动空间,如“健身园”、“少年园”、“童趣园”等,为附近居民开展户外活动提供方便。

5.演艺苑景区

演艺苑以“音乐”为主题,利用地形高差,在湖边依山就势设计了演艺广场,并结合观景亭、练声墙等小品设施,使之成为居民的露天演艺吧和聚会场所,满足居民中的音乐爱好者晨练、聚会、活动的需求。

6.翠屏石韵景区

公园的东南角利用裸露的石矶,设置以“采石”为主题的情景雕塑,反映采石场的历史特征。同时在景区中散置一些石艺作品,形成一个以石艺展示为主题的艺术展示区,展现日照精湛的“石文化”。植物景观设计以耐旱和耐瘠薄土壤的松柏类植物为主,既突出山林气氛,也为石艺的展示营造一个常绿背景。

7.紫烟茶廊景区

保留公园西南角的临水长廊“紫烟茶廊”,并对空旷的长廊进行改造,增加空间的层次和辅助设施,成为临水品茶休憩的场所。紫烟茶廊西北部的用地为临时性公园用地,因此设计以微地形和植物造景为主,大量种植各类紫色调的观花观叶植物,进一步烘托紫烟茶廊“紫气东来”的主题气氛。

此外,设计还利用园内的边角地、石岛、半岛等设置了一些小型的停留点,以地形、山石、植被为主,既强调对场地的充分利用,也增加了园中的停留点,便于游人驻足和游憩活动。

五、游览设施

1.入口设计

中国园林十分注重公园“大门”的功能和作用,即使是开放性城市公园,也必须突出公园出入口的景观效果和象征意义。因此,公园改建设计将公园出入口作为展示公园主题与景色的窗口,将园景引向城市。鉴于银河公园以水景为主的景观特色,而且水面较低从城市空间中难以望见,因此设计以营造各种形态的水景为主,并通过动态水景的设计,一方面与园中的静态湖景形成强烈对比,另一方面将出入口水景作为湖景的源头,同时,动态的水景也易于与动态的街道景观相协调。

根据银河公园周边的用地性质和场地条件,设计方案用过改建或增设,形成五个主要入口景区。其中南、北出入口位于公园的中轴线上,其余布置在公园的东边。

A.南入口设计

南入口位于淄博路上,是市政府后庭院与银河公园的交接处。为了将银河公园的内涵加以扩大,设计方案以“日”为主题。将原有的半圆型“十二生肖”广场改成圆型“日晷”广场,中心为斜坡式地形构成的“日晷造型”,结合常绿灌木构成的图案,形成联系南北两个园区的观景空间。公园的入口处同样采用石笼景墙处理,与北入口相呼应,强调公园的“石文化”气氛。

B.北入口设计

北入口是将原有出入口改建而成的。设计以“月”为主题,并采用城市广场的形式,将休闲、聚会、停车、公园入口等功能结合起来。中轴线上以动态水景为主,结合石笼景墙的设置,水流从石缝中喷出,仿佛采石场中地下水从岩石中喷出的效果。动静结合的水景,临近道路处以动为主,从三重景门框架上飞流而下,溅出晶莹的水花,成为公园轴线美景富有动感的框景。入园后的水景以静水为主,映射蓝天、白云及周围景致,仿佛巨大的水镜面镶嵌在公园之中。(图13改造后的公园北入口)

图13 改造后的公园北入口

C.东北入口设计

东北入口是为了便于公园东北角的居民方便出入而设置的,因原有建筑拆迁问题尚未实施。设计方案半圆形停车广场结合林荫道的形式,并利用地形的高差,结合健身设施的布置,形成兼有健身活动功能的出空间入口。

D.东中入口设计

东中入口位于设计的两座山丘形成的峡谷之间,是以步行为主的带状出入口广场。靠近道路一侧设有数个停车位,入口景观以山谷溪流为主题,以静静的流水,结合水雾朦胧的雾喷、活泼的卵石和山石,以及石笼墙为背景的座椅等,成为儿童玩耍、嬉戏的乐园。(图14改造后的公园东中入口)

图14 改造后的公园东中入口

E.东南入口设计

东南出入口也是利用原有公园出入口改建而成的。设计以深邃幽静的东湖和陡峭的岩石壁为背景,采用水镜面般的水池、圆型小广场中的石壁和雾喷的形式,借助长长的静水面、雾喷隐喻着湖水与海水的交汇景观,暗示着城市东边有着浩瀚的大海。(图15改造后的公园东南入口)

图15 改造后的公园东南入口

2.游线设计

作为开放式城市公园,园内的游览线路划分为三个等级,既车行道、散步道和小径这三个级别,并相互交织成全园的交通观景系统。车行道沥青混凝土为路面,主要供安全巡逻、救助、管理、养护等车辆通行;散步道以各种卵石、毛石、枕木等为主;小径设计丰富多彩,因其环境采用甬路、汀步、栈道、栈桥等形式,材料以当地的各种石材为主,营造富有地方特色和多样性变化的景观效果。

3.服务设施

银河公园环境优越,景观优美。作为开放性公园,出于从增加游人在园中的停留活动时间,为游人提供丰富多彩的休闲娱乐活动,并为公园管理增加创收等多方面的考虑,在园内增加了茶艺馆、陶艺馆、中餐厅、咖啡馆、快餐厅等五组服务性建筑,并采用对外招投标的形式,将经营权交给社会。在保证不影响公园环境的前提下,使得公园服务设施的管理和服务水平更加符合市场经济和游人的需要。

此外,还有一些小品设施主要布置环湖周边,如亭、廊、亲水平台、栈道、景观平台等,或结合景区设置,如主题雕塑、景墙等,或结合入口广场设计的石笼墙、石灯柱等,增强了公园的景观效果。

六、后记

经过整治的银河公园在空间效果和环境气氛、景观特色方面都发生了巨大变化。不仅为日照市民提供一个更加舒适清新,富有自然野趣的户外休闲空间,而且对提升城市形象,展现日照风貌增添了精彩的一笔。

作为改建项目,加上工期较紧,许多情况下不得不采用边设计边施工的方式,使得银河公园改建也留下一些不尽如人意的方面。首先是植物景观设计,由于苗木短缺和一些植被难以找到,使得营造石山景观的设计意图难以完全实现。其次,由于暴雨造成的水土流失,要求进一步采取措施确保园区土壤状况的改善。另外,由于公园建于花岗岩石山上,雨水难以渗透,造成低洼地上的植物生长困难,局部有雨水浸泡造成树木生长不良的现象。最后,编织石笼景墙的钢筋尽管经防锈处理,但是仍然存在易于受海风侵蚀的问题,为养护管理带来一些困难。