全球经济一体化的潮流,似乎将各民族的文化艺术也带向一元化的发展方向。中国改革开放以来,在西方强势文化的影响下,本土文化逐渐走向衰落。城市、建筑、园林设计都在大量照搬西方的理论与实践。

在这个历史、文化、艺术、科技等方面都充满了参照的时代,中国现代园林徘徊于各种参照物之间,发展方向扑朔迷离。然而,法国园林师却以其独到的理念和个性化的作品,形成了风格鲜明的园林文化。原因在于我们过分追求园林的表现形式,而忽视了对园林文化现代含义的深刻认识。

在这个多快好省的建设时期,在这个充满参照的信息时代,在这个充满诱惑的特殊时期,在这个充满竞争的发展阶段,如何形成既有本土自然文化特征、又符合国际发展潮流的园林文化,是摆在我们每一个园林师面前的巨大挑战。

1阐释自然文化的风景园林艺术

园林艺术与其它艺术形式的主要差别,在于它以自然元素为创作素材,以自然文化为创作源泉,以自然景观为创作样板,以反映人与自然的关系为文化内涵。因此,园林是有生命的、是在不断生长变化的自然的一部分。

不同的民族、在不同的发展时期,对人与自然的关系会有不同的认识,而不同的自然观导致了不同的园林形式与文化内涵。过去,人们普遍以为人类是自然的主宰,园林因而成为人类改造自然、征服自然的象征。

由于自然生态系统的严重退化和人类生存环境的日益恶化,彻底改变了人们对自然的认识,重新建立了人与自然的关系。生态学的发展,使人们认识到人类只是自然中的一员,人类违背自然规律的改造自然运动,也必将得到自然的报复。生态理念的日益普及和自然观念的巨大转变,导致国际现代园林设计在观念上和方法上产生了革命性的变化。

在以生态理念为指导、以自然文化为主体的国际园林设计发展潮流下,中国园林惟有融入其中,阐释本土的自然景观属性和自然文化特征,才能真正发展成熟,并为国际园林文化的发展做出应有的贡献。

2传统园林阐释的自然文化属性

在世界艺术发展史上,中国人首先认识到自然美,欣赏自然美,并借助园林来表现自然美。中国人自认是自然式园林的鼻祖,中国园林也惯于以师法自然、顺应自然、源于自然而高于自然来阐释园林与自然之间的关系。以自然山水为景观特色、以自然崇拜为文化内涵的中国地域景观和文化属性,构成了中国园林的典型特征,在世界园林艺术中独树一帜。

然而,由于历史的局限性,中国园林表达的自然文化,更多地停留在自然山水的艺术再现上,或者说着重表现了自然景观的形态,而忽视了自然景观的功能。人们力求赋予景物以象征意义、历史典故或象形联想,这与现代人对自然文化的认识,有着本质的区别。现代园林的文化属性,更多地体现在水系、土壤、生物等自然元素,以及各种造园材料本身存在的必要性和存在的价值上。

受传统园林文化的影响,中国现代园林的设计思想依然是以理想的自然景观为设计模式,停留在自然景观的形态模拟上。设计师甚至对自然的认识更加肤浅和模糊,转而追求建筑小品、艺术雕塑蕴含的象征意义,用象形或隐寓的手法,将人工景观与自然景物牵强附会地联系在一起。

尽管中国传统园林对自然的认识显得表面化和程式化,但是传统园林朴实的自然观点和朴素的自然气氛,仍然对现代园林设计具有极大的启示。

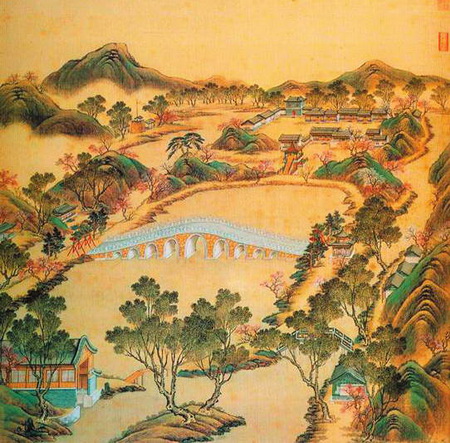

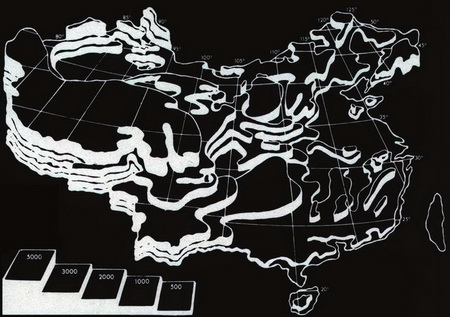

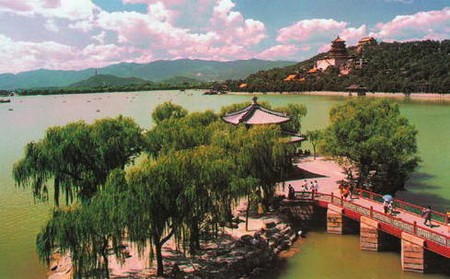

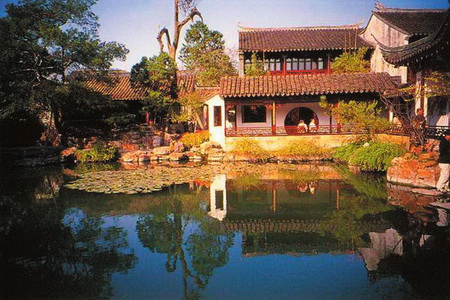

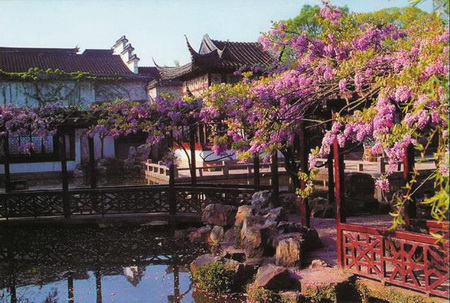

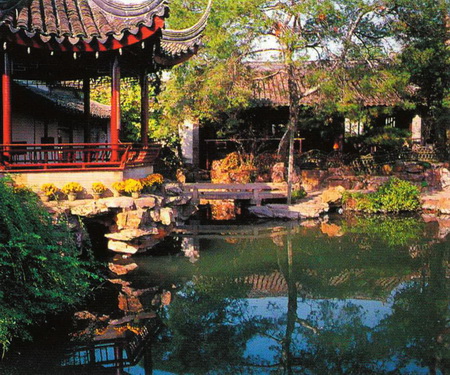

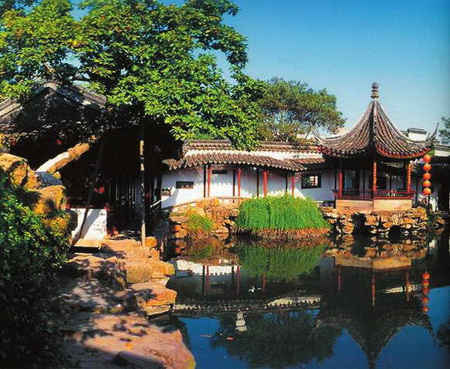

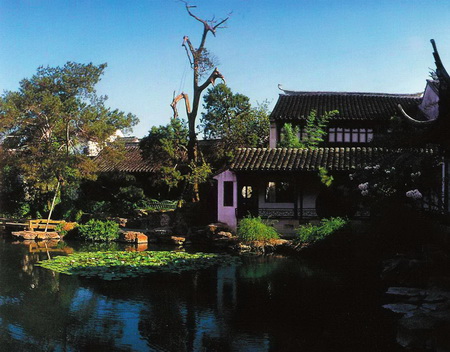

2.1范山模水的自然景观(图1-4)

园林艺术的本质在于利用本土自然资源,再现本土自然景观和文化内涵。中国传统园林在天人合一的哲学思想指导下,寻求将自然山水融入人居环境,逐渐形成范山模水的园林景观类型。

然而,随着自然环境的变迁和水土资源的紧缺,在园林中一味地再现自然山水,不仅建设成本过高、养护管理困难,而且可能对自然资源造成严重破坏。

2.2诗情画意的自然文化

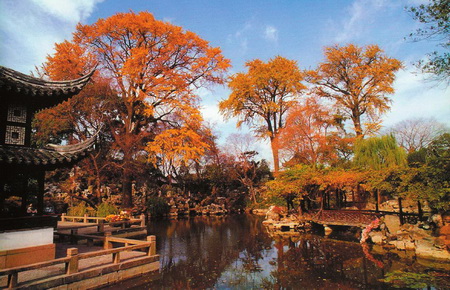

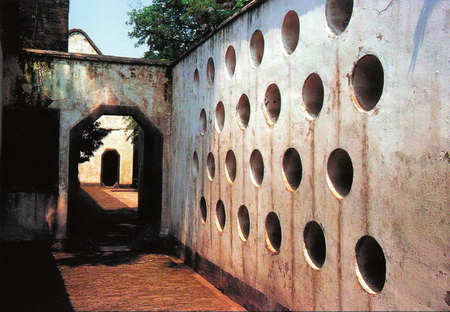

受历史的局限性,古人对自然文化的理解停留在形式上,缺乏对山水成因及生态功能的认识。造园匠师以诗人的心理和画家的眼光来认识自然山水,并以抒情写意手法营造山水环境(图5-9)。

随着科技的发展,人们对自然的认识逐渐深刻,现代园林应发扬尊重自然的园林传统,并改变只注重自然形态而忽视自然功能的形式主义手法。

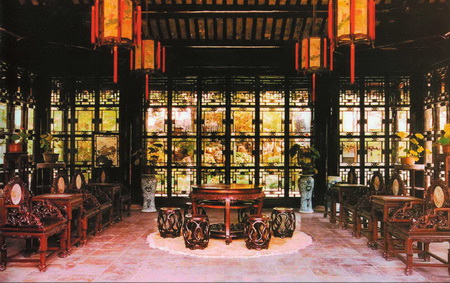

2.3朴实无华的自然元素

中国传统园林以建筑空间满足人们的物质需求,而以自然景观满足人们的心理需求。以自然山石、水体、植被等构成的自然空间,结合清风明月、树影扶摇、山涧林泉、烟雨迷蒙的自然景观,构成令人心旷神怡的园林气氛(图10-14)。

中国现代园林景观设计以小品、雕塑等人工要素为重心,水土、地形、动植物等自然元素成了拾遗补缺的点缀,心理上的虚荣胜于物质上的满足。

2.4适宜人居的自然环境

适宜人居的园林环境,是享受园林乐趣的前提。中国传统园林在营造自然山水景观的同时,还利用光影、气流、温湿等气候因子,营造舒适宜人的物质空间和心理空间。在追求视觉效果的同时,还追求身体、心理上的美好感受 (图15-17)。

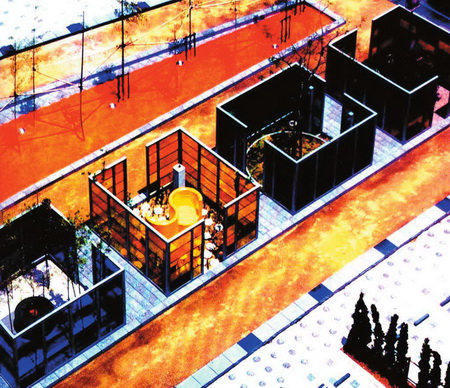

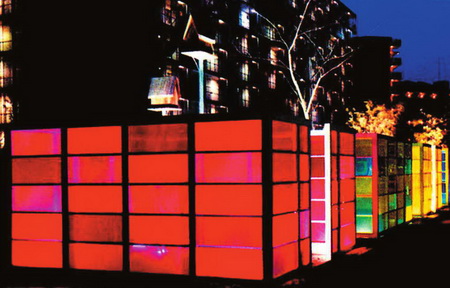

中国现代园林将景物多样性和视觉冲击力作为设计重点,忽视了人体的舒适性以及动植物栖息的适宜性,成为徒有其表的装饰性景观(图18-19)。

3回归自然文化的风景园林艺术

在自然文化日趋成为景观设计主体的当代,一味地追求园林景观的人工性和文化性,将愈来愈远离国际园林发展潮流,终将遭到国际社会的抛弃。

3.1自然景观与文化景观的概念

自然景观是地表自然现象的复合体。是由气候、地貌、水文、土壤、植被与动物界有机组成的自然地理和生态能力共同形成的领土片断。

文化景观是地表人文现象的复合体。是指人类为某种实践的需要,有意识地利用自然所创造的景观,如绿洲、种植园、居民点、城市等。在人类经常影响下,文化景观的发展,既制约于自然规律,更决定于人类对自然利用改造的程度和方式。

3.2体现自然文化的设计观念

传统园林设计将自然看作是原材料,是利用人工手段去改造自然属性,并以人力去抵抗自然力的影响,从而避免人工景观的自然化,反映出人类征服自然的过程。现代园林设计以自然为主体,是依据自然规律对遭到破坏的自然进行整治,或减少对自然的人为干扰,形成具有自然活力的活动空间。

因此,现代园林设计应采取科学的分类与识别方法,对场地的自然状况做出深入细致的评价,并运用成熟的经验、适宜的材料和技术去探寻并发现场地自身所具有的演进的能力。

此外,现代园林提出的自然化的设计概念,不同于传统的模仿自然的概念。是要在原始的自然与营建的自然之间建立一种新的联系,使营建的自然真正具有自然的功能与属性。因此,景观的再自然化也不应停留在对景观类型形式上的模拟,而是要建立符合自然规律的景观演变进程。

现代园林设计以保护和恢复场地的自然特性为宗旨,强调可持续地利用自然资源为人服务。园林设计过程就是对自然的认识过程,以保护、恢复并展示地域的领土景观为目标。正如每一寸土地都是大地的片断,每一个园林应是领土景观的片断。

3.3体现自然文化的设计手法

3.3.1把握地域景观特征

所谓地域性景观,是指一个地区的自然景观和文化景观特征,是在长期的历史发展过程中逐渐形成的。地域性景观中的空间与景物,是彼此相连的,并与区域的自然演变和人类活动相适应。因此,园林设计应将与地域性景观特征相吻合,尤其是与区域的领土景观特征相吻合。

3.3.2分析场地景观资源

园林设计的主要目的在于调整场地的景观类型,使其与周围的景观类型相联系。场地条件是园林设计的基础,每一个场地都有其自身特性与资源。作为风景园林师的首要条件,就是要具备认识场地、理解场地、明了场地演变方向的能力。园林设计就是认识场地的景观资源,并发掘出场地的最大潜能。

3.3.3提炼园林景观要素

了解地域性景观特征和场地景观资源的目的,是提炼出园林设计最重要的景观元素,以此构成园林景观的框架。针对中国目前的园林设计现状,应更加注重自然景观要素的构成与作用,了解各种自然景观要素之间的相互联系,突出风景园林的自然文化属性。

3.3.4构建园林景观空间

园林景观是由空间和实体两部分组成的。老子在《道德经》中说道:“……故有之以有利,无之以为用。”实体(即有)之所以给人以物质功利,是因为空间(即无)起着重要的配合作用。

中国现代园林设计往往重视实体(景物),而忽略空间的塑造。园林中大量的景物因缺乏空间的配合而产生堆砌感。因此,应强调空间先于实体的设计观念,首先以自然元素构建园林景观空间,然后适当点缀景物作为画龙点睛之笔。

3.3.5构建园林景观类型

植物是自然景观的指示性元素,也是自然景观类型的代表性元素,成为现代园林设计的重心之一。强调自然文化和植物景观的设计观念,既是园林设计复杂性和独特性的体现,也是保护本土风景园林师的屏障。

现代园林设计不仅要重视植物景观的视觉效果,更要营造出适应当地自然条件、具有自我更新能力、体现当地自然风貌的植物类型。甚至可以说,现代园林设计的实质就是为植物的自然生长演替提供最适宜的条件。

3.3.6构建园林文化景观

园林设计的目的,是为人提供更好的自然服务。应理解园林中的文化景观,是指为满足游人的游憩需要而利用自然所创造的景观。因此,文化景观的塑造,既不应违背自然规律,也不宜喧宾夺主。在强调人与自然和谐的当今社会,更应注重人类对自然利用改造的程度和方式。在此,我们应理解到,自然文化、历史文化、科技文化、现代文化等等,都并非简单的符合图解能够说明的,更重要的是反映各种文化产生的背景和隐含的意义,以此指导我们加深对自然的认识。